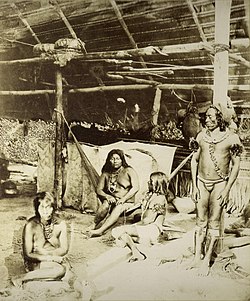

Indígenas Magütagü em 1865, retratados por Albert Frisch. | |

| População total | |

|---|---|

| 72 553 | |

| Regiões com população significativa | |

| 57 571Siasi/Sesai, 2020[1] | |

| 8 000J. P. Goulard, 2011[1] | |

| 6 982INEI, 2007[1] | |

| Línguas | |

| Língua ticuna | |

| Religiões | |

| Xamanismo | |

O povo Magüta (Tikuna ou Pogüta) é uma população ameríndigena que habita atualmente a fronteira entre o Peru, Brasil e o Trapézio amazônico na Colômbia. Formam uma sociedade de mais de 72 553 indivíduos, divididos entre Brasil (57 571), Colômbia (8 000) e Peru (6 982),[2] sendo o mais numeroso povo indígena da Amazônia brasileira.[3] A língua Magüta é geralmente classificada como uma língua isolada, entretanto pode estar relacionada à língua yuri, considerada até o momento, como extinta.

História

[editar | editar código fonte]De acordo com a história oral relatada pelos próprios Magüta, eles eram índigenas que habitavam a terra firme e as cabeceiras dos igarapés. Viviam em constante guerra com outros povos e também entre si (guerras entre aldeias Magütagü), sempre liderados por um tó-i (chefe militar).[4] Durante esse período, seu principal inimigo era o povo tupi omágua (awane na língua Magüta) que dominava boa parte da várzea e possuía uma supremacia militar em relação aos seus vizinhos. Os omáguas dificultavam seu trânsito nas margens dos grandes rios, limitando-os ao centro das matas e impedindo-os de buscar condições mais favoráveis de sobrevivência na região.[5]

Sua história é marcada por contatos violentos com outros povos ameríndios, seringueiros, madeireiros e pescadores na região do rio Solimões.[3] Os primeiros contatos com os não indigenas datam do final do século XVII, quando jesuítas espanhóis vindos do Peru, liderados pelo padre Samuel Fritz, começaram a fundar diversos aldeamentos ao longo do rio Solimões, que correspondem aos atuais municípios de São Paulo de Olivença, Amaturá, Fonte Boa e Tefé. Tais aldeamentos eram voltados, principalmente, para os omáguas, que eram muito mais numerosos na época, porém outros povos acabaram sendo incorporados, como os Magüta, miranhas, xumanas, passés e juris (sendo esses três últimos extintos em meados do século XIX). Nesse momento dos aldeamentos, os Magüta puderam ocupar locais da várzea do rio Solimões antes ocupados pelos omáguas.[6] De acordo com registro do padre José de Morais, em 1860, foi somente com a exploração da borracha que os Tikuna, desalojados dos centros das matas pelos caucheiros, passaram a aparecer mais frequentemente nas beiras dos rios.[5]

Na década de 1890, comerciantes vindos do interior do Ceará se estabeleceram na região e criaram diversos seringais, utilizando a mão de obra Magüta. A expropriação fundiária e o controle do trabalho indígena foram realizados por meios violentos, como a caçada aos indígenas, distribuição das famílias em vários seringais e destruição das malocas.[6] Até meados de 1940, os Magütagü ficaram sob o poder dos "patrões" seringalistas, os quais controlavam todas as instituições político-administrativas e religiosas. Tanto os missionários capuchinhos italianos como os delegados do Serviço de Proteção ao Índio eram controlados pelos "patrões" e não tinham nenhum poder para ajudar os Magüta contra a escravização.[7]

Em 1940, o Serviço de Proteção ao Índio começou a agilizar uma ação mais intensiva na região do alto rio Solimões, local onde os ticunas estavam habitando, não só para poder ajudar os grupos indígenas que ali habitavam, mas também para resolver problemas na fronteira com os países vizinhos (como a Questão de Letícia). Em 1942 foi construído um posto indígena em Tabatinga, coordenado pelo inspetor Carlos Pinto Correia, o que diminuiu parte do poder dos seringalistas sobre os indígenas.

A partir da demarcação das terras Magüta, em 1992, vários grupos que viviam em outras terras indígenas se deslocaram para a terra Magüta, motivados pela aproximação com sua história, com os valores de seu povo, com a floresta e a Natureza. Os Magütagü criaram aldeias em regiões de igarapés, e afastaram-se dos não-indígenas e seus bens mercantis. A volta aos igarapés, mais estreitos do que os rios, permitiu ao povo Magüta fiscalizar melhor a pesca predatória, comum no Solimões e controlada pelos proprietários de grandes barcos pesqueiros.[5]

Normalmente, as aldeias ribeirinhas se dividem em bairros clânicos sob comando moral de um ancião, um modelo adaptado do ambiente endogâmico tradicional do "pai da casa". Os Magüta realizam rituais xamânicos e praticam a residência uxorilocal, pela qual os novos casais habitam junto à família da esposa.[2]

Terra do alto

[editar | editar código fonte]Políticas na terra do alto nos anos 1970 e 1980 estimularam a reunião de comunidades isoladas para obterem benefícios em saúde, educação e alimentação. A maior parte se reuniu em aldeias às margens dos grandes rios. Os Magütagü da terra do alto se distribuem em dois conjuntos territoriais. O primeiro fica às margens esquerda e direita do rio Amazonas, no Peru e na Colômbia. O segundo se situa nas bacias dos rios Cotuhué (Colômbia) e Putumayio (Colômbia e Peru). As vilas e comunidades Magütagü da terra do alto são garantidas por títulos coletivos e se agrupam em resguardos (Colômbia) e terras concedidas (Peru). Cada aldeia é dotada de um posto de saúde sob responsabilidade dos indígenas. Desde os anos 1960, no Peru, e 1980, na Colômbia, a educação é bilíngue e ministrada por professores magüta formados.[2]

Movimentos messiânicos

[editar | editar código fonte]Algumas aldeias foram constituídas sob promessas religiosas. A aldeia peruana de Cushillo Conca surgiu por influência de um missionário evangélico estadunidense, e as colombianas Macedonia (por um visionário indígena) e de Arara (por um padre católico) também seguiram o mesmo caminho. Práticas rituais, cultos religiosos e esportes coletivos foram condenados pelos líderes messiânicos e substituídos por hábitos "brancos". No século XXI, observa-se uma tendência de reintrodução dos costumes tradicionais por demanda dos Magütagü e dos brancos em busca da autenticidade étnica daquele povo.[2]

Booms econômicos

[editar | editar código fonte]As políticas sociais dos diferentes Estados, como a oferta de assistência técnica e auxílio material na Colômbia e a seguridade social brasileira aos maiores de 60 anos estimulam a mobilidade dos Magüta, que conheceram numerosos booms econômicos: o corte de madeiras nobres, a coleta de peles de animais silvestres e o turismo comunitário foram algumas das atividades desenvolvidas. Inicialmente envolvidos através do aliciamento de grupos ilegais no transporte ou laboratórios clandestinos nas terras altas, na década de 2000 os Magüta do Peru começaram a cultivar a folha de coca, pois o cultivo é permitido naquele país para consumo medicinal e tribal. Tais atividades ilegais provocaram um clima de confronto com as autoridades nacionais e a prisão de alguns indivíduos, do lado brasileiro, sentindo-se isolados em relação ao aliciamento e à ausência de poderes legais no combate ao uso de narcóticos ilegais, algumas comunidades Magüta organizaram grupos e milícias para combater tais atividades, ações constantemente confrontadas pelos poderes do judiciário brasileiro.[2]

Cultura

[editar | editar código fonte]

O povo Magütagü acredita que foi pescado por Yo'i (um dos principais heróis culturais) das águas vermelhas do igarapé Eware. Por isso, se denominam Magüta, ou "povo pescado com vara" (de Magü, "pescar com vara" e o sufixo indicativo de coletivo -ta). Depois de pescados, o povo Magüta passou a residir na montanha Taiwegüne, nos arredores da casa de Yo'i, lugar sagrado para os atuais ticunas.[8]

Ritual da Moça Nova

[editar | editar código fonte]No povo Tikuna há uma tradição ancestral que envolve todos os membros da comunidade, a festa da moça nova, ou no idioma dos próprios Ticunas (Worecütchiga). O ritual consiste em festejar quando uma moça tem sua primeira menstruação (menarca). Ele se inicia desde a infância da moça, e até depois da primeira menstruação.[9]

Língua

[editar | editar código fonte]O povo Magütagü têm sua própria língua, denominada de Duüxügu, ela é classificada como língua tonal e geneticamente isolada, de fonologia e sintaxe complexas. Há mais de 70 mil falantes no Brasil, Colômbia e Peru. Ademais, a língua Duüxügu é classificada como nominativo-acusativa e pro-drop. No lado brasileiro, o Magüta é falado em mais de cem aldeias e nove municípios do estado do Amazonas, (Benjamin Constant,Tabatinga,São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça, Jutaí, Fonte Boa, Tonantins e Beruri). O povo Magütagü em trânsito nas cidades dos municípios onde se situam suas aldeias usam a língua Magüta entre si e com os que ali se fixaram. Os filhos dos que se fixaram nas cidades usam com frequência a língua magüta com seus pais. Em casos raros, a língua cede lugar ao português. Já os que se deslocaram para Manaus sofrem uma imposição muito mais forte do português.[10]

Por analogia, podemos analisar a cidade de Tabatinga-AM e sua relação com a língua originária, o povo Tikuna precisou se adaptar a língua portuguesa para poder conseguir emprego e entrar no polo da Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Essa língua como qualquer outra língua indígena é ensinada em seu núcleo familiar, não possuindo ensino através de livros de gramática, contudo é perceptível que o exercício da língua Tikuna pela nova geração não é muito usado, dando lugar ao português. Língua e Identidade estão extremamente relacionadas, sem o uso da língua de origem ocorre o afastamento da cultura. De acordo com Fasold[11](1996), em relação a mudança da língua, o autor diz que os primeiros sinais de que está ocorrendo uma substituição de uma língua para outra é quando uma comunidade linguística passa a empregar uma nova em domínios/âmbitos relacionados à sua língua materna.[10]

Além disso, Fishman(1972) afirma que os “domínios sociais” correspondem a “construtos socioculturais”, os quais devem ser identificados a partir de uma análise empírica da realidade da comunidade estudada, ou seja, os locais onde acontecem as interações da língua original e o português. É possível observar que a língua original é comumente usada no ambiente doméstico, e o português fora da comunidade.[12]

Localização

[editar | editar código fonte]Os Magütagü são encontrados em mais de vinte terras indígenas. Das 59 aldeias ticunas conhecidas em 2002, 42 delas se situam no trecho entre Tabatinga e São Paulo de Olivença, na região próxima à nascente do igarapé Eware, seu local de origem.[13]

Referências

- ↑ a b c Povos Indígenas no Brasil: 2006-2010 2011, p. 14.

- ↑ a b c d e Povos Indígenas no Brasil: 2006-2010 2011, p. 356-357.

- ↑ a b Instituto Socioambiental. «Ticuna». Povos Indígenas do Brasil. Consultado em 29 de março de 2014

- ↑ Oliveira 1988, p. 119-121.

- ↑ a b c Povos Indígenas no Brasil: 2006-2010 2011, p. 353-355.

- ↑ a b Oliveira 2002.

- ↑ Nimuendajú 1982.

- ↑ Instituto Socioambiental. «Autodenominação». Povos Indígenas do Brasil. Consultado em 29 de março de 2014

- ↑ Clemente, Salomão (2024). «Festa da Moça Nova». Museu Maguta. Consultado em 18 de Julho de 2025

- ↑ a b Ana Letícia Ferreira de Carvalho, Ana (2017). «Língua» (PDF). Universidade Federal Fluminense. Consultado em 18 de julho de 2025

|ultimo=e|autor=redundantes (ajuda) - ↑ Fasold, Ralph (1996). La Sociolingüistica de la Sociedad. Madrid: Visor Libros

- ↑ Fishman, Joshua A. (1972). The sociology of language; an interdisciplinary social science approach to language in society. Internet Archive. [S.l.]: Rowley, Mass.: Newbury House Publishers. Consultado em 18 de julho de 2025

- ↑ Instituto Socioambiental. «Localização». Povos Indígenas do Brasil. Consultado em 29 de março de 2014

Filmes

[editar | editar código fonte]- MATAREZIO FILHO, E. T.; SENLLE, M. Caminho de Mutum, 2018. LISA USP. vimeo.com

- MATAREZIO FILHO, EDSON TOSTA. IBURI Trompete dos Ticuna, 2014. LISA USP. vimeo.com

- MATAREZIO FILHO, EDSON TOSTA. Mapana, 2019. LISA USP. vimeo.com

Bibliografia

[editar | editar código fonte]- Acuña, Cristóbal de (1994). Novo Descobrimento do Rio Amazonas. Montevidéu: Oltaver

- Nimuendajú, Curt (1982). Textos Indigenistas. Dados fornecidos à inspetoria do SPI no Amazonas e Acre. São Paulo: Edições Loyola

- Oliveira, João Pacheco de (1988). O nosso governo: os ticunas e o regime tutelar. Rio de Janeiro: Marco Zero, CNPq

- Oliveira, João Pacheco de (2002). Bruce Albert e Alcida Rita Ramos (orgs.), eds. Pacificando o branco: Cosmologias do contato no norte-amazônico. São Paulo: UNESP

- Beto Ricardo; Fany Ricardo, ed. (2011). Povos Indígenas no Brasil: 2006-2010. São Paulo: Instituto Socioambiental. 763 páginas. ISBN 9788585994853. Consultado em 29 de março de 2014

- MATAREZIO FILHO, Edson Tosta. A festa da moça nova: ritual de iniciação feminina dos índios Ticuna. São Paulo: Humanitas/FAPESP, 2019, v.1. p.462.

- MATAREZIO FILHO, Edson Tosta. Do ponto de vista das moças. A circulação de afetos na Festa da Moça Nova dos Ticuna. BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. CIÊNCIASHUMANAS., v.15(1), p.1 - 21, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2178-2547-bgoeldi-2019-0065

- MATAREZIO FILHO, EDSON TOSTA Uma passagem entre as duas Américas: mito e ritual ticuna. ETNOGRÁFICA(LISBOA. , v.23 (3), p.579 - 604, 2019. Disponível em :https://doi.org/10.4000/etnografica.7214

- MATAREZIO FILHO, EDSON TOSTA. Do resgate de almas à execução do feiticeiro: notas sobre o xamanismo Ticuna. Sociedade e Cultura. , v.22, p.218 - 239, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5216/sec.v22i1.49691

- MATAREZIO FILHO, EDSON TOSTA O amadurecimento dos corpos e do cosmos - mito, ritual e pessoa ticuna. REVISTA DE ANTROPOLOGIA. , v.60, p.193 - 215, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2017.132073

- MATAREZIO FILHO, EDSON TOSTA. Do corpo ao cosmos - condensações rituais dos Ticuna. PERIFERIA(BELLATERRA). , v.19, p.28 - 54, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.5565/rev/periferia.426

- CLEMENTE, Salomão. Festa da Moça Nova. Museu Maguta, 2024. Disponível em: FESTA DA MOÇA NOVA – Por Salomão Clemente – Museu Maguta

- CARVALHO, A. Atitudes linguísticas de universitários Tikuna: uma análise da situação do contato português/tikuna. Universidade Federal Fluminense, 2017. Disponível em: VERSÃO FINAL DISSERTAÇÃO PDF.pdf

- FASOLD, R. La sociolingüística de la sociedad; introducción a la sociolingüística. VILLASANTE, M. E; ALBERDI, J. M. (Trad.) Madrid: Visor Libros, 1996.