Radioluminescência é o nome dado à emissão de fótons (luz) a partir da interação de radiação ionizante com algum material, gerando uma luminosidade onde não se esperava encontrar. É um termo que abrange fenômenos causados por diferentes fatores físicos, como cintilação, radiação Tcherenkov e a indução de fluorescência, fosforescência e luminescência retardada/persistente, por exemplo. A cintilação é um fenômeno causado pela absorção da radiação ionizante pelos cintiladores, que são materiais orgânicos ou inorgânicos capazes de facilitar a cintilação. Após absorvida a radiação, os cintiladores emitem parte dessa energia como fótons de menor energia.

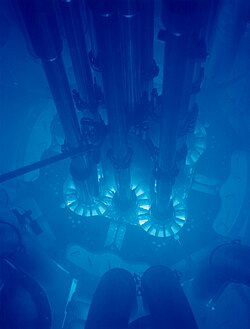

A radiação Tcherenkov ocorre mais facilmente em materiais onde a velocidade da luz é bem menor que no vácuo, de modo que a radiação ionizante emitida pelo elemento radioativo possua uma probabilidade de exceder essa velocidade naquele meio, fazendo com que haja um "boom" luminoso, semelhante ao efeito causado quando um objeto ultrapassa a velocidade do som. Quando isso acontece pode-se observar uma luminosidade com comprimento de onda que pode variar de 200 a 800 nm, ou seja, cores que variam do ultravioleta ao vermelho, dependendo do material.[1]

Estes efeitos vêm sendo estudados desde o descobrimento da radioatividade. Inclusive, uma das primeiras aplicações para esse efeito foi a utilização de tintas radioluminescentes para pintar ponteiros de relógios de pulso na época das grandes guerras, a fim de resolver o problema de soldados que não podiam sair das trincheiras, para que pudessem saber o horário mesmo durante a noite. A tinta utilizada nesses relógios era feita de zinco ativado com rádio. Entretanto, devido ao desconhecimento dos perigos de manuseio de materiais radioativos na época, isso acabou causando a morte da maioria das pessoas que trabalhavam na fabricação desses relógios. Essa tragédia veio a ser conhecida como “Garotas do Rádio”.[2]

Mecanismo

[editar | editar código fonte]A radioluminescência ocorre devido a interação da radiação ionizante com a matéria. Esse processo pode ocorrer de diversas formas dependendo do tipo de partícula interagente. Portanto, a geração de fótons no fenômeno de radioluminescência ocorre associada à interação de um determinado tipo de partícula. Abaixo estão descritos os fenômenos associados às diferentes radiações ionizantes.

Partículas alfa (α)

[editar | editar código fonte]As partículas alfa perdem sua energia ao colidir com elétrons de átomos do meio. Assim, essas partículas arrancam elétrons dos átomos no caminho que passam, ionizando os átomos. Os elétrons arrancados nesse processo muitas vezes são dispersos no meio e interagem com outros elétrons de átomos e moléculas vizinhas, excitando esses elétrons sem arrancá-los. Com isso, os elétrons excitados emitem luz ao retornarem ao estado fundamental pelo fenômeno de fluorescência. Entretanto, em alguns casos essa luminescência induzida por partículas alfa é bem fraca, como é o caso do gás nitrogênio atmosférico que emite uma luz azulada e pode ser usado para detecção de partículas alfa sendo emitidas na atmosfera.[3]

Partículas beta (β)

[editar | editar código fonte]As partículas beta são em sua natureza elétrons (β - ) ou pósitrons (β + ) emitidos em alta velocidade em processos nucleares. Portanto, sofrem uma série de eventos de desaceleração que emitem fótons como resultado. Pósitrons e elétrons agem de forma muito semelhante quando estão em altas velocidades, havendo dois principais eventos que causam a emissão de fótons, a radiação Tcherenkov e Bremsstrahlung (ou radiação de desaceleração).

O efeito Bremsstrahlung é causado pela desaceleração e desvio da partícula beta pela interação da mesma com o campo elétrico de um núcleo atômico. Assim, essa frenagem ocasiona a emissão de fótons de alta energia, normalmente no comprimento de onda dos raios-X. Além disso, as partículas beta podem gerar ionizações ao se chocarem com outros elétrons no meio, arrancando-os e dispersando elétrons que agem de forma semelhante àqueles arrancados pelas partículas alfa.

Após a desaceleração significativa das partículas β + , há a possibilidade de ocorrer uma aniquilação elétron-pósitron quando o pósitron possui energia equivalente a massa de repouso do elétron que resulta na emissão de dois fótons gama (γ) em sentidos opostos com energias bem definidas referentes massa de repouso do elétron, 0,511 MeV cada. Esse fenômeno possui uma aplicação importante na área de contrastes em exames de imagem na medicina por possuir uma geometria bem definida permitindo mapear onde a aniquilação ocorreu. Esse mapeamento pode ser utilizado para localizar tumores, visto que a radiação gama interage muito pouco com o corpo humano.

Partículas gama (γ)

[editar | editar código fonte]Radiação gama pode ser gerada de diversas formas, seja pelo próprio decaimento de radionuclídeos ou pela interação de partículas com a matéria. Independente da sua origem, a radiação gama em si já representa uma forma de radioluminescência visto que é uma onda eletromagnética, ou seja, luz. Todavia, por possuir uma alta energia, ela é uma forma de radiação ionizante e possui diversas interações com a matéria.

Um dos eventos mais conhecidos, o efeito fotoelétrico, foi descrito por Einstein e garantiu a ele seu prêmio Nobel. O efeito fotoelétrico ocorre da transferência de toda a energia de um fóton gama para um elétron de um átomo, que é ejetado para fora do átomo, deixando uma lacuna. Assim, essa lacuna criada é ocupada por um elétron mais externo do mesmo átomo, esse processo reduz o nível energético do elétron, estabilizando-o e emitindo um raio-X com energia igual à diferença desse nível externo e a energia associada ao nível onde a lacuna foi criada.

Além do efeito fotoelétrico, o fóton gama pode transferir sua energia de forma parcial para um elétron, chamado de espalhamento Compton. Normalmente isso ocorre em elétrons de camadas mais externas do átomo mais fracamente ligados ao núcleo. Assim, esse elétron é arrancado e o fóton gama muda sua trajetória agora com menos energia. Os elétrons ejetados no espalhamento Compton e o no efeito fotoelétrico estão sujeitos a excitar outros elétrons que podem emitir luz por fluorescência.

A fluorescência, como descrita anteriormente, ocorre pela excitação de um elétron até um estado energético instável. Essa excitação pode ocorrer pelo choque de elétrons e por fótons com variadas energias. Assim, o elétron busca perder essa energia excedente para voltar ao seu nível energético fundamental. Com isso, um dos mecanismos de perda de energia envolve a emissão dessa energia em forma de luz, muitas vezes visível. Esse fenômeno pode ocorrer instantaneamente (fluorescência) ou de forma retardada (fosforescência), a forma como essa emissão de luz ocorre depende da natureza do absorvedor.

Aplicações

[editar | editar código fonte]Desde que a radioatividade foi descoberta no início do século XX, a principal aplicação da radioluminescência tem sido em tintas radioluminescentes. Elas são usadas em mostradores de relógios e bússolas, miras de armas, painéis de instrumentos de aeronaves e outros instrumentos, permitindo que sejam vistos no escuro. A tinta radioluminescente consiste em uma mistura de uma substância química contendo um radionuclídeo e uma substância química radioluminescente (fósforo). O decaimento radioativo contínuo dos átomos do radionuclídeo libera partículas de radiação que atingem as moléculas do fósforo, fazendo com que emitam luz. O bombardeio constante por partículas radioativas causa a quebra química de muitos tipos de fósforo, o que faz com que as tintas radioluminescentes percam parte de sua luminosidade durante sua vida útil. Materiais radioluminescentes também podem ser usados na construção de uma bateria nuclear optoelétrica, um tipo de gerador de radioisótopos no qual a energia nuclear é convertida em luz. A radioluminescência do nitrogênio no ar pode ser utilizada para detectar a radiação alfa em locais de contaminação nuclear.

Baterias fotovoltaicas

[editar | editar código fonte]A radioluminescência também é fundamental na construção de baterias nucleares optoelétricas (ou betavoltaicas). Nesses dispositivos, a energia nuclear é convertida em luz e, em seguida, essa luz é convertida em eletricidade por células fotovoltaicas. Essa abordagem permite criar fontes de energia de longa duração e baixa potência, ideais para equipamentos que precisam operar por muitos anos sem manutenção, como em sondas espaciais ou dispositivos médicos implantáveis.

Este tipo de bateria utiliza emissores beta, como tecnécio-99 ou estrôncio-90, suspensos em um gás ou líquido contendo moléculas luminescentes do tipo excímero (como criptônio, argônio ou xenônio). Os elétrons beta emitidos pelas partículas radioativas — moídas até micrômetros para minimizar perdas — excitam os átomos do gás, gerando luz na faixa característica do excímero.

A radiação luminosa resultante é então convertida em eletricidade por camadas fotovoltaicas de alto bandgap, como o diamante do tipo p-n, posicionadas ao redor do sistema. Essa abordagem permite converter eficientemente a energia das partículas beta em energia elétrica com perdas térmicas mínimas.[4]

Uma proposta patenteada na Alemanha descreve esse sistema com um recipiente pressurizado de parede interna espelhada, contendo a mistura gasosa e o radioisótopo finamente disperso. Um agitador ultrassônico intermitente garante a homogeneidade do meio. A luz excimérica gerada é direcionada a fotocélulas com bandgap sintonizado para essa emissão, otimizando a conversão.

Essa tecnologia apresenta potencial para superar em 10 a 50 vezes a densidade de potência das baterias nucleares convencionais. Além disso, o uso de recipientes leves, como compostos de fibra de carbono/epóxi, pode tornar sua relação potência-peso comparável à de motores a ar comprimido. Uma das principais vantagens do sistema é sua simplicidade: não exige eletrodos de alta precisão, e a maior parte da energia beta é efetivamente aproveitada.[carece de fontes]

Rádio

[editar | editar código fonte]

O primeiro uso da radioluminescência ocorreu com tinta luminosa contendo rádio. A partir de 1908, aplicou-se uma mistura de rádio e sulfeto de zinco dopado com cobre nas faces de relógios e mostradores de instrumentos, produzindo um brilho esverdeado. Os fósforos contendo sulfeto de zinco dopado com cobre (ZnS:Cu) emitem luz verde-azulada; também são utilizados fósforos de sulfeto de zinco dopados com cobre e manganês (ZnS:Cu,Mn), que produzem luz amarelo‑alaranjada. A tinta luminosa à base de rádio deixou de ser utilizada devido ao risco radiológico apresentado aos trabalhadores que fabricavam os mostradores. Esses fósforos não são adequados para camadas com mais de 25 mg/cm², pois a própria tinta absorve a luz - ou seja, sofre autoabsorção. Além disso, o sulfeto de zinco sofre degradação na estrutura cristalina sob o bombardeio contínuo, resultando em perda de brilho muito mais rápida do que o decaimento do rádio. Usou‑se fósforos de ZnS:Ag em telas de espintariscópio nos experimentos de Ernest Rutherford para descobrir o núcleo atômico. O rádio continuou a ser utilizado em tinta luminosa até a década de 1960, quando foi substituído por outros radioisótopos por motivos de saúde. Além de partículas alfa e beta, o rádio emite raios gama penetrantes, que atravessam metal, vidro do mostrador e podem alcançar a pele. Um mostrador antigo de pulso com rádio apresenta atividade típica entre 3 e 10 kBq, o que poderia expor o usuário a cerca de 24 mSv por ano se fosse usado continuamente.

Outro risco à saúde é o gás radônio, produto de decaimento do rádio, que é significativo mesmo em concentrações muito baixas quando inalado. Como o rádio possui meia-vida longa (aproximadamente 1600 anos), superfícies recobertas com tinta de rádio - como mostradores de relógios, bússolas e instrumentos de aeronaves - continuam a oferecer risco muito tempo após seu uso.

Diversos mostradores luminosos antigos de relógios, relógios de pulso, bússolas e instrumentos de aeronaves ainda pertencem a colecionadores e ao público em geral. O caso das Garotas do Rádio - operárias que pintavam mostradores de relógios nos anos 1920 e depois desenvolveram câncer fatal ao ingeri-lo ao apontar os pincéis com a boca - aumentou a conscientização pública sobre os perigos dos materiais radioluminescentes e da radioatividade em geral.[carece de fontes]

Promécio

[editar | editar código fonte]O promécio, de número atômico 61, é um elemento localizado na tabela periódica como um dos lantanídeos. Ele é encontrado mais abundantemente na forma dos isótopos promécio-147 e promécio-145 e é conhecido pela alta radioatividade pela emissão de partículas beta.[5] Devido a esta característica de emissão, o promécio substituiu o rádio na fabricação de tintas luminescentes, pois, ao contrário das partículas alfa, as betas não degradam o material cintilador, garantindo maior durabilidade.[carece de fontes]

Na segunda metade do Século XX, o promécio-147 começou a ser, de fato, utilizado como material radioluminescente para a fabricação de displays, relógios e sinais de segurança aos quais podem ser vistos no escuro[5] no lugar do rádio devido às suas características mais vantajosas. Sua meia vida de 2,6 anos garante que, após uma década, o material contendo 147Pm tenha apenas 1/16 de sua atividade, permitindo assim o descarte com maior segurança. No entanto, este tempo de meia vida também restringe a luminosidade da tinta, uma vez que após 2,6 anos o cintilador emitirá apenas metade do seu brilho. Esta característica, que dá ao 147Pm baixo tempo de vida, fez com que ele logo fosse sumariamente substituído pelo trítio.[carece de fontes]

Dentro das aplicações de tintas a base de promécio, estão a iluminação de interruptores elétricos do módulo lunar Apollo e de painéis de controle do veículo explorador da Lua.[6]

Trítio

[editar | editar código fonte]

O trítio é atualmente a substância radioativa mais comum em dispositivos radioluminescentes. Ele emite partículas beta de baixa energia que não conseguem atravessar a pele humana ou o vidro, permitindo seu uso seguro em tubos selados. Nesses dispositivos, o trítio é armazenado como gás dentro de pequenos tubos de vidro cujo interior é revestido com fósforo; a interação das partículas beta com o fósforo gera luz visível de forma contínua, sem necessidade de eletricidade.

Seu uso é favorecido pela combinação de segurança, durabilidade e emissão constante de luz. Sua meia-vida de aproximadamente 12,3 anos garante funcionamento por longos períodos, sendo ideal para aplicações como mostradores de relógios, miras de armas, sinais de emergência e instrumentos de segurança, especialmente em locais onde a manutenção é difícil ou indesejada.

Radiofluorescência infravermelha

[editar | editar código fonte]A radiofluorescência infravermelha (IR-RF) é uma técnica de datação que utiliza o sinal de luminescência infravermelha (~880 nm) do mineral ortoclásio, desencadeado pela exposição à radiação ionizante. Essa técnica é particularmente útil na geologia e arqueologia para determinar a última vez que sedimentos (como camadas de areia) foram expostos à luz do dia antes de serem depositados e enterrados.[carece de fontes]

Mecanismo

[editar | editar código fonte]Ao longo do tempo geológico, minerais como o ortoclásio são constantemente bombardeados por radiação ionizante natural (proveniente de elementos radioativos presentes no ambiente, como urânio, tório e potássio, e também de raios cósmicos). Essa radiação faz com que os elétrons do mineral fiquem presos em defeitos na sua estrutura cristalina. Quando o mineral é exposto à luz solar, os elétrons presos são liberados da estrutura, e o "relógio" da dose de radiação é "zerado". No entanto, o sinal de IR-RF se comporta de maneira diferente de outras técnicas de luminescência (como Luminescência Opticamente Estimulada e Luminescência Estimulada no Infravermelho): em vez de aumentar com a dose de radiação, a intensidade do sinal de IR-RF diminui com o aumento da dose acumulada. A técnica mede o sinal de luminescência infravermelha que é emitido pelo ortoclásio quando ele é novamente exposto à radiação ionizante em laboratório. A intensidade desse sinal é inversamente proporcional à dose de radiação que o mineral acumulou desde a última vez que foi exposto à luz do dia. Ao calibrar a taxa de dose de radiação do ambiente onde a amostra foi encontrada, é possível calcular o tempo decorrido desde o último "reset" pela luz solar.

Ela pode determinar a última vez que uma camada de areia ou outro sedimento foi exposta à luz solar antes de ser soterrada. Isso é crucial para:

- Reconstruções paleoclimáticas e paleoambientais: Ajuda a entender quando e como ocorreram eventos de deposição e erosão.

- Arqueologia: Datação de sítios arqueológicos e camadas estratigráficas para contextualizar artefatos e eventos humanos.

- Estudos de processos fluviais e eólicos: Compreender a dinâmica de rios e ventos na movimentação de sedimentos.[7]

Referências

- ↑ Klein, Justin S; Sun, Conroy; Pratx, Guillem (6 de fevereiro de 2019). «Radioluminescence in biomedicine: physics, applications, and models». Physics in Medicine & Biology (4): 04TR01. ISSN 1361-6560. doi:10.1088/1361-6560/aaf4de. Consultado em 17 de julho de 2025

- ↑ Torres, Carlos (7 de julho de 2015). «Lumen essência». Espiral do Tempo. Consultado em 17 de julho de 2025

- ↑ Lingteng, Kong,; Bligh, Scott, Thomas; Day, John Charles Clifford; Andrew, Megson-Smith, David (janeiro de 2024). «Advancements in Remote Alpha Radiation Detection: Alpha-Induced Radio-Luminescence Imaging with Enhanced Ambient Light Suppression». Sensors (em inglês) (12). ISSN 1424-8220. doi:10.3390/ Verifique

|doi=(ajuda). Consultado em 17 de julho de 2025 - ↑ Prelas, Mark; Boraas, Matthew; De La Torre Aguilar, Fernando; Seelig, John-David; Tchakoua Tchouaso, Modeste; Wisniewski, Denis (2016). «Introduction to Nuclear Batteries and Radioisotopes». Cham: Springer International Publishing: 1–37. ISBN 978-3-319-41723-3. Consultado em 18 de julho de 2025

- ↑ a b «Promethium». Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 15 de outubro de 2004. doi:10.1002/0471701343.sdp21421. Consultado em 17 de julho de 2025

- ↑ «Apollo Lunar Surface Journal». www.nasa.gov. Consultado em 17 de julho de 2025

- ↑ «Infrared Fluorescence Photography (IRF)». Cultural Heritage Science Open Source (em inglês). Consultado em 17 de julho de 2025