As atividades humanas afetam a vida marinha e os habitats marinhos por meio da pesca excessiva, da perda de habitat, da introdução de espécies invasoras, da poluição dos oceanos, da acidificação e do aquecimento dos oceanos. Isso afeta os ecossistemas marinhos e as cadeias alimentares [en] e pode resultar em consequências ainda não reconhecidas para a biodiversidade e a continuidade das formas de vida marinha.[3]

O oceano pode ser descrito como o maior ecossistema do mundo e é o lar de muitas espécies de vida marinha. Diferentes atividades realizadas e causadas por seres humanos, como o aquecimento global, a acidificação dos oceanos e a poluição, afetam a vida marinha e seus habitats. Nos últimos 50 anos, mais de 90% do aquecimento global resultante da atividade humana foi absorvido pelo oceano. Isso resulta no aumento da temperatura dos oceanos e na acidificação dos oceanos, que é prejudicial a muitas espécies de peixes e causa danos a habitats como os corais.[4] Como os corais produzem materiais como rocha carbonática e sedimentos calcários, isso cria um ecossistema único e valioso, não apenas fornecendo alimentos/abrigos para criaturas marinhas, mas também trazendo muitos benefícios para os seres humanos.

A acidificação dos oceanos, causada pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono, leva ao branqueamento dos corais, em que as taxas de calcificação são reduzidas, afetando o crescimento dos corais.[5] Além disso, outro problema causado pelos seres humanos que afeta a vida marinha é a poluição marinha por plástico [en], que representa uma ameaça à vida marinha.[6] De acordo com o IPCC (2019), desde 1950, “muitas espécies marinhas de vários grupos sofreram mudanças na área geográfica e nas atividades sazonais em resposta ao aquecimento dos oceanos, às mudanças no gelo marinho e às mudanças biogeoquímicas, como a perda de oxigênio, em seus habitats”.[7]

Estima-se que apenas 13% da área oceânica permaneça como área selvagem, principalmente em áreas de oceano aberto, em vez de ao longo da costa.[8]

Pesca excessiva

[editar | editar código fonte]

A pesca excessiva está ocorrendo em um terço dos estoques pesqueiros mundiais, de acordo com um relatório de 2018 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.[9] Além disso, observadores do setor acreditam que a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada [en] ocorre na maioria das pescarias e é responsável por até 30% do total de capturas em algumas pescarias importantes.[10] Em um fenômeno chamado de pesca na teia alimentar [en], o nível trófico médio das pescarias mundiais diminuiu devido à pesca excessiva de peixes de alto nível trófico.[11]

“É quase como se usássemos nossas forças armadas para combater os animais no oceano. Estamos gradualmente vencendo essa guerra para exterminá-los.”

- Daniel Pauly, pioneiro em impactos humanos na pesca global.[12]

Perda de habitat

[editar | editar código fonte]

Os ecossistemas costeiros [en] estão sendo particularmente danificados pelos seres humanos.[13] Está ocorrendo uma perda significativa de habitat, especialmente em prados de ervas marinhas, florestas de mangue e recifes de coral, todos em declínio global devido a distúrbios humanos.

Os recifes de coral estão entre os ecossistemas mais produtivos e diversificados do planeta, mas um quinto deles foi perdido nos últimos anos devido a distúrbios antropogênicos.[14][15] Os recifes de coral são ecossistemas microbianos que dependem de microrganismos marinhos [en] para reter e reciclar nutrientes a fim de prosperar em águas oligotróficas. Entretanto, esses mesmos microrganismos também podem desencadear ciclos de feedback que intensificam o declínio dos recifes de coral, com efeitos em cascata nos ciclos biogeoquímicos [en] e nas redes alimentares marinhas [en]. É necessário um melhor entendimento das complexas interações microbianas nos recifes de coral para que a conservação dos recifes tenha uma chance de sucesso no futuro.[16]

Os prados de ervas marinhas [en] perderam 30.000 km2 nas últimas décadas. Os serviços ecossistêmicos das ervas marinhas, que atualmente valem cerca de US$ 1,9 trilhão por ano, incluem a ciclagem de nutrientes [en], o fornecimento de alimentos e habitats para muitos animais marinhos, incluindo os dugongos, o peixe-boi e as tartarugas verdes, ameaçados de extinção, e grandes facilidades para os peixes dos recifes de corais [en].[13]

Um quinto das florestas de mangue [en] do mundo também foram perdidas desde 1980.[17] A ameaça mais urgente às florestas de algas pode ser a pesca excessiva dos ecossistemas costeiros, que, ao remover os níveis tróficos mais altos, facilita sua mudança para os depósitos de ouriços empobrecidos [en].[18]

Espécies invasoras

[editar | editar código fonte]

Uma espécie invasora é uma espécie não nativa de um determinado local que pode se espalhar a ponto de causar danos ao meio ambiente, à economia ou à saúde humana.[19] Em 2008, Molnar et al. documentaram os caminhos de centenas de espécies invasoras marinhas e descobriram que o transporte marítimo era o mecanismo dominante para a transferência de espécies invasoras no oceano. Os dois principais mecanismos marítimos de transporte de organismos marinhos para outros ambientes oceânicos são a incrustação do casco e a transferência de água de lastro.[20]

A água de lastro captada no mar e liberada no porto é uma das principais fontes de vida marinha exótica indesejada. Os mexilhões zebra invasores de água doce, nativos dos mares Negro, Cáspio e Azov, provavelmente foram transportados para os Grandes Lagos por meio da água de lastro de um navio transoceânico.[21] Meinesz acredita que um dos piores casos de uma única espécie invasora que causa danos a um ecossistema pode ser atribuído a uma água-viva aparentemente inofensiva. A Mnemiopsis leidyi, uma espécie de água-viva em forma de pente que se espalhou e agora habita estuários em muitas partes do mundo, foi introduzida pela primeira vez em 1982 e acredita-se que tenha sido transportada para o Mar Negro na água de lastro de um navio. A população da água-viva cresceu exponencialmente e, em 1988, ela estava causando estragos no setor pesqueiro [en] local. “A captura de anchovas caiu de 204.000 toneladas em 1984 para 200 toneladas em 1993; a de espadilha, de 24.600 toneladas em 1984 para 12.000 toneladas em 1993; a de carapau, de 4.000 toneladas em 1984 para zero em 1993."[22] Agora que as águas-vivas esgotaram o zooplâncton, inclusive as larvas de peixes, seus números caíram drasticamente, mas elas continuam a manter um domínio sobre o ecossistema.

As espécies invasoras podem tomar conta de áreas antes ocupadas, facilitar a disseminação de novas doenças, introduzir novo material genético, alterar a paisagem marinha subaquática e comprometer a capacidade das espécies nativas de obter alimentos. As espécies invasoras são responsáveis por cerca de US$ 138 bilhões anuais em perda de receita e custos de gerenciamento somente nos EUA.[23]

Poluição marinha

[editar | editar código fonte]Poluição marinha ocorre quando substâncias usadas ou liberadas por atividades humanas, como resíduos industriais, agrícolas e domésticos, partículas, ruídos, excesso de dióxido de carbono ou organismos invasores, entram nos oceanos e causam impactos prejudiciais. Cerca de 80% desses resíduos têm origem em atividades realizadas em terra, embora o transporte marítimo também tenha uma contribuição significativa.[24] Essa poluição é composta por uma combinação de produtos químicos e lixo, que, na maioria das vezes, vêm de fontes terrestres, sendo carregados para o mar por meio da água ou do vento.

Os danos causados incluem prejuízos ao meio ambiente, à saúde dos organismos e às economias globais.[25] Como grande parte dos poluentes vem de rios, esgotos ou da atmosfera, as plataformas continentais são as mais afetadas. A poluição atmosférica também é um fator importante, transportando elementos como ferro, ácido carbônico, nitrogênio, silício, enxofre, pesticidas e partículas de poeira para os oceanos.[26]

Essa poluição geralmente tem origem em fontes difusas, como o escoamento de áreas agrícolas, detritos transportados pelo vento e poeira. Esses poluentes acabam nos oceanos principalmente através dos rios, mas também podem ser levados diretamente pelo vento.[27] As principais vias de contaminação incluem descargas diretas, escoamento terrestre, poluição por barcos, resíduos dos porões de navios, emissões atmosféricas e, potencialmente, atividades de mineração em águas profundas.

Os tipos de poluição marinha podem ser classificados em diferentes categorias, como detritos marinhos, poluição plástica (incluindo microplásticos), acidificação dos oceanos, poluição por nutrientes, toxinas e ruídos subaquáticos. A poluição plástica é uma forma de contaminação causada por plásticos nos oceanos, variando desde itens maiores, como garrafas e sacolas, até microplásticos resultantes da fragmentação de materiais maiores. O lixo marinho é composto, principalmente, por resíduos descartados por humanos, que flutuam ou permanecem suspensos na água. Esse tipo de poluição representa um sério risco para a vida marinha.

Outro problema significativo é o escoamento de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, provenientes da agricultura intensiva e do despejo de esgoto não tratado ou parcialmente tratado em rios e, consequentemente, nos oceanos. Esses nutrientes, presentes em fertilizantes, estimulam o crescimento de fitoplâncton e macroalgas, o que pode desencadear proliferações de algas nocivas (eutrofização). Essa situação é prejudicial tanto para os seres humanos quanto para a vida marinha, podendo sufocar recifes de corais sensíveis e levar à perda de biodiversidade. Além disso, a decomposição das algas em excesso consome oxigênio das águas costeiras, agravando o problema, especialmente em um cenário de mudanças climáticas que dificulta a circulação das camadas de água.[28]Poluição por nutrientes

[editar | editar código fonte]A poluição por nutrientes é a principal causa da eutrofização das águas superficiais, na qual o excesso de nutrientes, geralmente nitratos ou fosfatos, estimula o crescimento de algas. Essas algas morrem, afundam e são decompostas por bactérias na água. Esse processo de decomposição consome oxigênio, esgotando o suprimento para outras formas de vida marinha e criando o que é chamado de “zona morta”. As zonas mortas são hipóxicas, o que significa que a água tem níveis muito baixos de oxigênio dissolvido. Isso mata a vida marinha ou a força a deixar a área, removendo a vida da área e dando-lhe o nome de zona morta. As zonas hipóxicas ou zonas mortas podem ocorrer naturalmente, mas a poluição por nutrientes causada pela atividade humana transformou esse processo natural em um problema ambiental.[29]

Há cinco fontes principais de poluição por nutrientes. A fonte mais comum de escoamento de nutrientes é o esgoto municipal. Esse esgoto pode chegar aos cursos d'água por meio de águas pluviais, vazamentos ou despejo direto de esgoto humano em corpos d'água. A segunda maior fonte vem das práticas agrícolas. Os fertilizantes químicos usados na agricultura podem se infiltrar no lençol freático ou ser levados pela água da chuva, entrando nos cursos d'água e introduzindo nitrogênio e fósforo em excesso nesses ambientes. Os resíduos da pecuária também podem entrar nos cursos d'água e introduzir nutrientes em excesso. A poluição por nutrientes proveniente de esterco de animais é mais intensa nas operações de pecuária industrial, nas quais centenas ou milhares de animais são criados em uma área concentrada. A drenagem de águas pluviais é outra fonte de poluição por nutrientes. Os nutrientes e fertilizantes de propriedades residenciais e superfícies impermeáveis podem ser coletados em águas pluviais, que então correm para rios e córregos próximos que, por fim, levam ao oceano. A quinta principal fonte de escoamento de nutrientes é a aquicultura, na qual os organismos aquáticos são cultivados em condições controladas. Os excrementos, o excesso de alimentos e outros resíduos orgânicos criados por essas operações introduzem o excesso de nutrientes na água circundante.[30]

Produtos químicos tóxicos

[editar | editar código fonte]Os produtos químicos tóxicos podem aderir a partículas minúsculas que são então absorvidas pelo plâncton e por animais bentônicos, a maioria dos quais se alimenta por depósito ou por filtro. Dessa forma, as toxinas são concentradas nas cadeias alimentares do oceano. Muitas partículas se combinam quimicamente de uma maneira que esgota o oxigênio, fazendo com que os estuários se tornem anóxicos. Pesticidas e metais tóxicos são incorporados de forma semelhante às cadeias alimentares marinhas, prejudicando a saúde biológica da vida marinha. Muitos alimentos para animais têm um alto teor de farinha de peixe ou de hidrolisado de peixe [en]. Dessa forma, as toxinas marinhas são transferidas de volta para os animais terrestres de criação e, depois, para os seres humanos.

As concentrações de fitoplâncton aumentaram no último século nas águas costeiras e, mais recentemente, diminuíram no oceano aberto. O aumento do escoamento de nutrientes da terra pode explicar o aumento do fitoplâncton costeiro, enquanto o aquecimento das temperaturas da superfície no oceano aberto pode ter reforçado a estratificação na coluna d'água, reduzindo o fluxo de nutrientes das profundezas que o fitoplâncton do oceano aberto considera útil.[31]

Poluição plástica

[editar | editar código fonte]Mais de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidas todos os anos, metade das quais é usada em produtos de uso único, como copos, sacolas e embalagens. Pelo menos 14 milhões[32] de toneladas de plástico entram nos oceanos todos os anos. É impossível saber com certeza, mas estima-se que existam cerca de 150 milhões de toneladas métricas de plástico em nossos oceanos. A poluição plástica representa 80% de todos os detritos marinhos, desde as águas superficiais até os sedimentos do fundo do mar. Como os plásticos são leves, grande parte dessa poluição é vista na superfície do oceano e ao redor dela, mas o lixo e as partículas de plástico agora são encontrados na maioria dos habitats marinhos e terrestres, incluindo o fundo do mar, os Grandes Lagos, os recifes de coral, as praias, os rios e os estuários. As evidências mais chamativas do problema do plástico nos oceanos são as manchas de lixo [en] que se acumulam nas regiões dos giros. Um giro é uma corrente oceânica circular formada pelos padrões de vento da Terra e pelas forças criadas pela rotação do planeta.[33] Há cinco giros oceânicos principais: os Giros Subtropicais do Pacífico Norte e Sul, os Giros Subtropicais do Atlântico Norte e Sul e o Giro Subtropical do Oceano Índico. Há manchas de lixo significativas em cada um deles.[34]

Resíduos plásticos maiores podem ser ingeridos por espécies marinhas, enchendo seus estômagos e levando-os a acreditar que estão cheios quando, na verdade, não ingeriram nada de valor nutricional. Isso pode levar aves marinhas, baleias, peixes e tartarugas a morrerem de fome com estômagos cheios de plástico. As espécies marinhas também podem ser sufocadas ou emaranhadas no lixo plástico.[35]

A maior ameaça da poluição plástica nos oceanos vem dos microplásticos. Esses são pequenos fragmentos de detritos plásticos, alguns dos quais foram produzidos para serem tão pequenos, como as microesferas. Outros microplásticos são provenientes do desgaste de resíduos plásticos maiores. Quando pedaços maiores de resíduos plásticos entram no oceano ou em qualquer curso d'água, a exposição à luz solar, a temperatura, a umidade, as ondas e o vento começam a quebrar o plástico em pedaços menores que cinco milímetros de comprimento. Os plásticos também podem ser decompostos por organismos menores que comem os detritos plásticos, quebrando-os em pequenos pedaços, e excretam esses microplásticos ou os cospem. Em testes de laboratório, descobriu-se que os anfípodes da espécie Orchestia gammarellus podiam devorar rapidamente pedaços de sacolas plásticas, triturando uma única sacola em 1,75 milhão de fragmentos microscópicos.[36] Embora o plástico seja decomposto, ele ainda é um material artificial que não se degrada biologicamente. Estima-se que aproximadamente 90% dos plásticos no ambiente marinho pelágico sejam microplásticos.[33] Esses micro plásticos são consumidos com frequência por organismos marinhos na base da cadeia alimentar, como plâncton e larvas de peixes, o que leva a uma concentração de plástico ingerido na cadeia alimentar. Os plásticos são produzidos com produtos químicos tóxicos que entram na cadeia alimentar marinha, incluindo os peixes que alguns seres humanos comem.[37]

-

Microplásticos entre areia e esferas de vidro em sedimentos do Reno. A barra branca representa 1 mm.

-

Vastas manchas de lixo plástico, como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, se acumularam no centro dos giros oceânicos.[38]

-

Resultados do modelo para a densidade de contagem de pequenas partículas plásticas planctônicas.[39] Em vermelho: mais denso; Em verde: menos denso.

Poluição sonora

[editar | editar código fonte]Há uma paisagem sonora natural no oceano em torno da qual os organismos evoluíram por dezenas de milhares de anos. No entanto, a atividade humana interrompeu essa paisagem sonora, abafando em grande parte os sons dos quais os organismos dependem para acasalar, afastar predadores e viajar. As hélices e os motores de navios e barcos, a pesca industrial, a construção costeira, a perfuração de petróleo, as pesquisas sísmicas, a guerra, a mineração do leito marinho e a navegação baseada em sonar introduziram a poluição sonora nos ambientes oceânicos. Somente o transporte marítimo contribuiu com um aumento estimado em 32 vezes do ruído de baixa frequência ao longo das principais rotas marítimas nos últimos 50 anos, afastando os animais marinhos de áreas vitais de reprodução e alimentação.[41] O som é o sinal sensorial que viaja mais longe no oceano, e a poluição sonora antropogênica interrompe a capacidade dos organismos de utilizar o som. Isso gera estresse para os organismos, o que pode afetar sua saúde geral, perturbando seu comportamento, fisiologia e reprodução, e até mesmo causando mortalidade.[42] As explosões sonoras de pesquisas sísmicas podem danificar os ouvidos dos animais marinhos e causar ferimentos graves. A poluição sonora é especialmente prejudicial para os mamíferos marinhos que dependem da eco localização, como as baleias e os golfinhos. Esses animais usam a eco localização para se comunicar, navegar, se alimentar e encontrar parceiros, mas o excesso de som interfere em sua capacidade de usar a eco localização e, portanto, de realizar essas tarefas vitais.[43]

Mineração

[editar | editar código fonte]A perspectiva da mineração em águas profundas gerou preocupações de cientistas e grupos ambientalistas sobre os impactos nos frágeis ecossistemas de águas profundas [en] e impactos mais amplos na bomba biológica do oceano.[44][45]

Doença induzida por humanos

[editar | editar código fonte]As rápidas mudanças nos ambientes oceânicos permitem o desenvolvimento de doenças. Os micróbios causadores de doenças podem mudar e se adaptar às novas condições do oceano muito mais rapidamente do que outras formas de vida marinha, o que lhes dá uma vantagem nos ecossistemas oceânicos. Esse grupo de organismos inclui vírus, bactérias, fungos e protozoários. Enquanto esses organismos patogênicos podem se adaptar rapidamente, outras formas de vida marinha são enfraquecidas pelas rápidas mudanças em seu ambiente. Além disso, os micróbios estão se tornando mais abundantes devido à aquicultura, à criação de vida aquática e aos resíduos humanos que poluem o oceano. Essas práticas introduzem novos patógenos e excesso de nutrientes no oceano, incentivando ainda mais a sobrevivência dos micróbios.[46]

Alguns desses micróbios têm ampla gama de hospedeiros e são chamados de patógenos de múltiplos hospedeiros. Isso significa que o patógeno pode infectar, multiplicar-se e ser transmitido por espécies diferentes e não relacionadas. Os patógenos de múltiplos hospedeiros são especialmente perigosos porque podem infectar muitos organismos, mas podem não ser mortais para todos eles. Isso significa que os micróbios podem existir em espécies que são mais resistentes e usar esses organismos como recipientes para infectar continuamente uma espécie suscetível. Nesse caso, o patógeno pode exterminar completamente a espécie suscetível e, ao mesmo tempo, manter um suprimento de organismos hospedeiros.[46]

Mudanças do clima

[editar | editar código fonte]Em ambientes marinhos, a produção primária microbiana contribui substancialmente para o sequestro de CO2. Os microrganismos marinhos [en] também reciclam nutrientes para uso na cadeia alimentar marinha [en] e, no processo, liberam CO2 para a atmosfera. A biomassa microbiana e outras matérias orgânicas (restos de plantas e animais) são convertidas em combustíveis fósseis ao longo de milhões de anos. Por outro lado, a queima de combustíveis fósseis libera gases de efeito estufa em uma pequena fração desse tempo. Como resultado, o ciclo do carbono está desequilibrado e os níveis atmosféricos de CO2 continuarão a aumentar enquanto os combustíveis fósseis continuarem a ser queimados.[47]

Aquecimento do oceano

[editar | editar código fonte]

A maior parte da energia térmica do aquecimento global vai para o oceano, e não para a atmosfera ou para o aquecimento da terra.[49][50] Os cientistas perceberam, há mais de 30 anos, que o oceano era uma impressão digital fundamental do impacto humano sobre as mudanças climáticas e que “a melhor oportunidade para uma grande melhoria em nossa compreensão da sensibilidade climática é provavelmente o monitoramento da temperatura interna do oceano”.[51]

Os organismos marinhos estão se deslocando para partes mais frias do oceano à medida que o aquecimento global avança. Por exemplo, um grupo de 105 espécies de peixes e invertebrados marinhos foi monitorado ao longo da costa nordeste dos EUA e no leste do Mar de Bering. Durante o período de 1982 a 2015, o centro médio de biomassa do grupo se deslocou para o norte cerca de 10 milhas, além de se mover cerca de 20 pés mais fundo.[52][53]

Há evidências de que o aumento das temperaturas oceânicas está afetando o ecossistema marinho. Por exemplo, um estudo sobre as mudanças no fitoplâncton no Oceano Índico indica um declínio de até 20% no fitoplâncton marinho durante as últimas seis décadas.[55] Durante o verão, o Oceano Índico ocidental é o lar de uma das maiores concentrações de florescimento de fitoplâncton marinho do mundo. O aumento do aquecimento no Oceano Índico aumenta a estratificação do oceano, o que impede a mistura de nutrientes na zona eufótica, onde há muita luz disponível para a fotossíntese. Assim, a produção primária é limitada e toda a cadeia alimentar da região é prejudicada. Se o aquecimento rápido continuar, o Oceano Índico poderá se transformar em um deserto ecológico e deixar de ser produtivo.[55]

A oscilação antártica (também chamada de Modo Anular do Sul) é um cinturão de ventos de oeste ou de baixa pressão que circunda a Antártica e que se move para o norte ou para o sul de acordo com a fase em que se encontra.[56] Em sua fase positiva, o cinturão de ventos de oeste que impulsiona a Corrente Circumpolar Antártica se intensifica e se contrai em direção à Antártica,[57] enquanto em sua fase negativa o cinturão se move em direção ao Equador. Os ventos associados à oscilação antártica causam a ressurgência oceânica de águas profundas circumpolares quentes ao longo da plataforma continental antártica.[58][59] Isso tem sido associado ao derretimento da base da plataforma de gelo,[60] representando um possível mecanismo impulsionado pelo vento que poderia desestabilizar grandes porções do manto de gelo antártico.[61] A oscilação antártica está atualmente na fase positiva mais extrema que já ocorreu em mais de mil anos. Recentemente, essa fase positiva vem se intensificando ainda mais, e isso tem sido atribuído ao aumento dos níveis de gases de efeito estufa e, posteriormente, à destruição da camada de ozônio estratosférico.[62][63] Essas alterações em larga escala no ambiente físico estão “impulsionando mudanças em todos os níveis das redes alimentares marinhas da Antártica”.[64][65] O aquecimento dos oceanos também está mudando a distribuição do krill antártico.[64][65] O krill antártico é a principal espécie do ecossistema antártico além da plataforma costeira e é uma importante fonte de alimento para mamíferos marinhos e aves.[66]

O IPCC (2019) afirma que os organismos marinhos estão sendo afetados globalmente pelo aquecimento dos oceanos, com impactos diretos sobre as comunidades humanas, a pesca e a produção de alimentos.[67] É provável que haja uma redução de 15% no número de animais marinhos e uma redução de 21% a 24% nas capturas pesqueiras até o final do século XXI devido às mudanças climáticas.[68]

Um estudo de 2020 relata que, até 2050, o aquecimento global poderá estar se espalhando no oceano profundo sete vezes mais rápido do que agora, mesmo que as emissões de gases de efeito estufa sejam reduzidas. O aquecimento nas camadas mesopelágicas e mais profundas pode ter consequências importantes para a cadeia alimentar do oceano profundo [en], uma vez que as espécies oceânicas precisarão se deslocar para manter as temperaturas de sobrevivência.[69][70]

Aumento do nível do mar

[editar | editar código fonte]

Os ecossistemas costeiros estão enfrentando mais mudanças devido ao aumento do nível do mar. Alguns ecossistemas podem se deslocar para o interior com a marca de maré alta, mas outros são impedidos de migrar devido a barreiras naturais ou artificiais. Esse estreitamento costeiro, chamado de compressão costeira se houver barreiras feitas pelo homem, pode resultar na perda de habitats como lodaçais e pântanos.[72][73] Os manguezais e pântanos de maré se ajustam ao aumento do nível do mar construindo verticalmente usando sedimentos acumulados e matéria orgânica. Se o aumento do nível do mar for muito rápido, eles não conseguirão acompanhar e ficarão submersos.[74]

O coral, importante para a vida de pássaros e peixes, também precisa crescer verticalmente para permanecer próximo à superfície do mar a fim de obter energia suficiente da luz solar. Até o momento, ele tem conseguido se manter assim, mas talvez não consiga no futuro.[75] Esses ecossistemas protegem contra tempestades, ondas e tsunamis. A perda desses ecossistemas piora os efeitos do aumento do nível do mar.[76][77] As atividades humanas, como a construção de barragens, podem impedir os processos de adaptação natural ao restringir o fornecimento de sedimentos às áreas úmidas, resultando na perda de pântanos de maré.[78] Quando a água do mar se desloca para o interior, a inundação costeira [en] pode causar problemas nos ecossistemas terrestres existentes, como a contaminação dos solos.[79] O Melomys de Bramble Cay é o primeiro mamífero terrestre conhecido a ser extinto como resultado do aumento do nível do mar.[80][81]

Circulação oceânica e salinidade

[editar | editar código fonte]A salinidade do oceano é uma medida da quantidade de sal dissolvido no oceano. Os sais são provenientes da erosão e do transporte de sais dissolvidos da terra. A salinidade da superfície do oceano é uma variável fundamental no sistema climático quando se estuda o ciclo global da água, as trocas oceano-atmosfera e a circulação oceânica, todos componentes vitais que transportam calor, momento, carbono e nutrientes pelo mundo.[82] A água fria é mais densa do que a água quente e a água salgada é mais densa do que a água doce. Isso significa que a densidade da água do oceano muda à medida que sua temperatura e salinidade mudam. Essas mudanças na densidade são a principal fonte de energia que impulsiona a circulação oceânica.[82]

As medições de salinidade do oceano de superfície realizadas desde a década de 1950 indicam uma intensificação do ciclo global da água, com áreas de alta salinidade se tornando mais salinas e áreas de baixa salinidade se tornando menos salinas.[83][84]

Acidificação dos oceanos

[editar | editar código fonte]A acidificação dos oceanos é a crescente acidificação dos oceanos, causada

principalmente pela absorção de dióxido de carbono da atmosfera.[86] O aumento do dióxido de carbono atmosférico devido à queima de combustíveis fósseis faz com que mais dióxido de carbono se dissolva no oceano. Quando o dióxido de carbono se dissolve na água, ele forma íons de hidrogênio e carbonato. Isso, por sua vez, aumenta a acidez do oceano e dificulta cada vez mais a sobrevivência de microrganismos, moluscos e outros organismos marinhos que dependem do carbonato de cálcio para formar suas conchas.[87]

O aumento da acidez também tem potencial para causar outros danos aos organismos marinhos, como deprimir as taxas metabólicas e as respostas imunológicas em alguns organismos e causar o branqueamento dos corais.[88] A acidificação dos oceanos aumentou 26% desde o início da era industrial.[89] Ela foi comparada à mudança climática antropogênica e chamada de “gêmea maligna do aquecimento global”[90] e “o outro problema do CO2”.[91]

Desoxigenação do oceano

[editar | editar código fonte]A desoxigenação dos oceanos é um fator de estresse adicional para a vida marinha. A desoxigenação dos oceanos é a expansão das zonas de oxigênio mínimo nos oceanos como consequência da queima de combustíveis fósseis. A mudança tem sido bastante rápida e representa uma ameaça para os peixes e outros tipos de vida marinha, bem como para as pessoas que dependem da vida marinha para sua nutrição ou subsistência.[92][93][94][95] A desoxigenação oceânica tem implicações para a produtividade dos oceanos, o ciclo de nutrientes, o ciclo de carbono e os habitats marinhos.[96][97]

O aquecimento do oceano exacerba a desoxigenação do oceano e estressa ainda mais os organismos marinhos, limitando a disponibilidade de nutrientes ao aumentar a estratificação do oceano [en] por meio de efeitos de densidade e solubilidade e, ao mesmo tempo, aumentando a demanda metabólica.[98][99] De acordo com o Relatório Especial do IPCC de 2019 sobre o Oceano e a Criosfera em um Clima em Mudança [en], a viabilidade das espécies está sendo interrompida em toda a cadeia alimentar do oceano [en] devido a mudanças na química do oceano. À medida que o oceano se aquece, a mistura entre as camadas de água [en] diminui, resultando em menos oxigênio e nutrientes disponíveis para a vida marinha.[100]

Camadas de gelo polares

[editar | editar código fonte]Até recentemente, as camadas de gelo[101] eram vistas como componentes inertes do ciclo do carbono e, em grande parte, desconsideradas nos modelos globais. As pesquisas realizadas na última década transformaram essa visão, demonstrando a existência de comunidades microbianas exclusivamente adaptadas, altas taxas de intemperismo biogeoquímico/físico nas camadas de gelo e armazenamento e ciclagem de carbono orgânico superior a 100 bilhões de toneladas, além de nutrientes.[102]

Biogeoquímica

[editar | editar código fonte]

O diagrama à direita mostra alguns impactos humanos sobre o ciclo do nitrogênio marinho. O nitrogênio biodisponível (Nb) é introduzido nos ecossistemas marinhos por escoamento ou deposição atmosférica, causando eutrofização, formação de zonas mortas [en] e expansão das zonas mínimas de oxigênio (OMZs). A liberação de óxidos de nitrogênio (N2O, NO) das atividades antropogênicas e das zonas depletadas de oxigênio causa a redução do ozônio estratosférico, levando a uma maior exposição à radiação UVB, o que causa danos à vida marinha, chuva ácida e aquecimento dos oceanos. O aquecimento dos oceanos causa a estratificação da água, a desoxigenação e a

formação de zonas mortas. As zonas mortas e as OMZs são pontos de acesso para anammox e desnitrificação, causando perda de nitrogênio (N2 e N2O). O aumento do dióxido de carbono atmosférico acidifica a água do mar, diminuindo os processos de reciclagem de N dependentes do pH, como a nitrificação, e aumentando a fixação de N2.[104]

Carbonatos de cálcio

[editar | editar código fonte]A aragonita é uma forma de carbonato de cálcio que muitos animais marinhos usam para construir esqueletos e conchas de carbonato. Quanto mais baixo for o nível de saturação de aragonita,

mais difícil será para os organismos construírem e manterem seus esqueletos e conchas. O mapa abaixo mostra as alterações no nível de saturação de aragonita das águas superficiais do oceano entre 1880 e 2012.[105]

Para citar um exemplo, os pterópodes são um grupo de caracóis marinhos nadadores amplamente distribuídos. Para que os pterópodes criem conchas, eles precisam de aragonita, que é produzida por íons de carbonato e cálcio dissolvido. Os pterópodes são gravemente afetados porque os níveis crescentes de acidificação têm diminuído constantemente a quantidade de água supersaturada com carbonato, que é necessária para a criação da aragonita.[106]

Quando a concha de um pterópode foi imersa em água com um nível de pH que o oceano deverá atingir até o ano 2100, a concha se dissolveu quase completamente em seis semanas.[107] Da mesma forma, corais,[108] algas coralinas,[109] coccolitóforos,[110] foraminíferos,[111] bem como moluscos em geral,[112] todos sofrem redução da calcificação ou aumento da dissolução como efeito da acidificação dos oceanos.

Os pterópodes e as estrelas quebradiças formam a base das redes alimentares do Ártico e ambos são seriamente prejudicados pela acidificação. As carapaças dos pterópodes se dissolvem com o aumento da acidificação e as estrelas frágeis perdem massa muscular quando os apêndices voltam a crescer.[113] Além disso, os ovos da estrela frágil morrem em poucos dias quando expostos às condições esperadas resultantes da acidificação do Ártico.[114] A acidificação ameaça destruir as teias alimentares do Ártico de baixo para cima. As águas do Ártico estão mudando rapidamente e estão avançadas no processo de se tornarem insaturadas com aragonita.[106] As teias alimentares do Ártico são consideradas simples, o que significa que há poucas etapas na cadeia alimentar, desde pequenos organismos até predadores maiores. Por exemplo, os pterópodes são “uma presa importante de vários predadores maiores - plâncton maior, peixes, aves marinhas, baleias”.[115]

Silicatos

[editar | editar código fonte]O aumento da agricultura nos últimos 400 anos aumentou a exposição de rochas e solos, o que resultou em taxas mais altas de intemperismo

de silicato. Por sua vez, a lixiviação dos estoques de sílica amorfa dos solos também aumentou, resultando em concentrações mais altas de sílica dissolvida nos rios.[116] Por outro lado, o aumento das represas levou a uma redução no fornecimento de sílica ao oceano devido à absorção por diatomáceas de água doce atrás das represas. O predomínio de fitoplâncton não silicioso devido à carga antropogênica de nitrogênio e fósforo e à maior dissolução de sílica em águas mais quentes tem o potencial de limitar a exportação de sedimentos oceânicos de silício no futuro.[116]

Em 2019, um grupo de cientistas sugeriu que a acidificação está reduzindo a produção de sílica de diatomáceas no Oceano Antártico.[117][118]

Carbono

[editar | editar código fonte]

À medida que os desafios técnicos e políticos das abordagens de remoção de dióxido de carbono em terra se tornam mais evidentes, os oceanos podem ser a nova fronteira “azul” para as estratégias de redução de carbono na governança climática.[124] Os ambientes marinhos são a fronteira azul de uma estratégia para novos sumidouros de carbono na governança climática pós-Paris, desde o gerenciamento de ecossistemas com base na natureza até intervenções tecnológicas em escala industrial no sistema terrestre. As abordagens de remoção de dióxido de carbono marinho são diversas [125][126] — embora várias delas se assemelhem às principais propostas de remoção de dióxido de carbono terrestre.[124] A alcalinização oceânica (adição de minerais de silicato, como a olivina, à água do mar costeira, para aumentar a absorção de CO2 por meio de reações químicas) é o aumento do intemperismo, o carbono azul [en] (aumento da remoção biológica natural de CO2 da vegetação costeira) é o reflorestamento marinho e o cultivo de biomassa marinha (ou seja, algas marinhas) para acoplamento com a consequente captura e armazenamento de carbono é a variante marinha da bioenergia e da captura e armazenamento de carbono. As áreas úmidas, as costas e o oceano aberto estão sendo concebidos e desenvolvidos como locais gerenciados de remoção e armazenamento de carbono, com práticas expandidas a partir do uso de solos e florestas.[124]

Efeito de vários fatores de estresse

[editar | editar código fonte]

Se mais de um fator de estresse estiver presente, os efeitos podem ser amplificados.[129][130] Por exemplo, a combinação da acidificação do oceano com a elevação da temperatura do oceano pode ter um efeito composto sobre a vida marinha que excede em muito o impacto prejudicial individual de qualquer um deles.[131][132][133]

Embora todas as implicações do CO2 elevado nos ecossistemas marinhos ainda estejam sendo documentadas, há um conjunto substancial de pesquisas que mostra que a combinação da acidificação dos oceanos e da temperatura elevada dos oceanos, impulsionada principalmente pelas emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa, tem um efeito combinado na vida marinha e no ambiente oceânico. Esse efeito excede em muito o impacto prejudicial individual de cada um deles.[131][134][133] Além disso, o aquecimento do oceano exacerba a desoxigenação do oceano, que é um fator de estresse adicional para os organismos marinhos, aumentando a estratificação do oceano por meio de efeitos de densidade e solubilidade, limitando assim os nutrientes,[135][136] e, ao mesmo tempo, aumenta a demanda metabólica.

A direção e a magnitude dos efeitos da acidificação, do aquecimento e da desoxigenação do oceano foram quantificadas por meta-análises,[132][138][139] e foi testado em estudos de mesocosmos [en]. Os estudos de mesocosmos simularam a interação desses estressores e descobriram um efeito catastrófico na cadeia alimentar marinha, ou seja, que o aumento no consumo decorrente do estresse térmico mais do que anula qualquer aumento de produtor primário para herbívoro decorrente de mais dióxido de carbono disponível.[140][141]

Impulsionadores da mudança

[editar | editar código fonte]

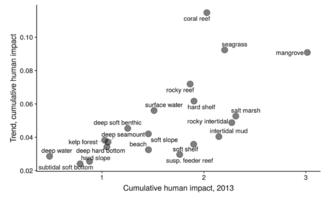

As mudanças na dinâmica dos ecossistemas marinhos são influenciadas pelas atividades socioeconômicas (por exemplo, pesca, poluição) e pelas mudanças biofísicas induzidas pelo homem (por exemplo, temperatura, acidificação dos oceanos) e podem interagir e afetar gravemente a dinâmica dos ecossistemas marinhos e os serviços ecossistêmicos que eles geram para a sociedade. Entender essas interações diretas - ou próximas - é uma etapa importante para o uso sustentável dos ecossistemas marinhos. Entretanto, as interações próximas estão inseridas em um contexto socioeconômico muito mais amplo em que, por exemplo, a economia por meio do comércio e das finanças, a migração humana e os avanços tecnológicos operam e interagem em escala global, influenciando as relações próximas.[142]

Em 2024, um estudo[143] foi lançado, dedicado ao impacto de navios pesqueiros e não pesqueiros nas águas costeiras do oceano, onde 75% da atividade industrial ocorre. De acordo com o estudo: “Um terço dos estoques de peixes [en] está sendo operado além dos níveis biologicamente sustentáveis e estima-se que 30 a 50% dos habitats marinhos críticos tenham sido perdidos devido à industrialização humana”. O estudo menciona que, além dos impactos tradicionais, como pesca, comércio marítimo e extração de petróleo, há novos impactos emergentes, como mineração, aquicultura e turbinas eólicas offshore. O estudo utilizou dados de satélite para monitorar as embarcações. Descobriu-se que 72% a 76% dos navios de pesca e 21% a 30% dos navios de energia e transporte estão “ausentes dos sistemas públicos de rastreamento [en]”. Quando os dados foram adicionados a informações previamente existentes sobre navios que eram rastreados publicamente, isso levou a várias descobertas, incluindo:

| Característica | Premissas antes do estudo | Após o estudo, quando os dados de satélite foram adicionados |

|---|---|---|

| Dispersão da pesca entre os continentes | A Europa e a Ásia têm atividades de pesca praticamente iguais | A Ásia é responsável por 70% da pesca global. |

| Dispersão da atividade pesqueira no Mar Mediterrâneo | Os países europeus têm 10 vezes mais horas de pesca do que os países africanos | A Europa e a África têm atividades de pesca aproximadamente iguais. |

| Pesca ilegal [en] perto da Península Coreana | A maior parte da atividade ocorre a leste da península coreana | A maior parte da atividade ocorre a oeste da península coreana |

| Navios de pesca em áreas marinhas protegidas | Presença significativa de embarcações de pesca em áreas marinhas protegidas, por exemplo, 5 por semana na Reserva Marinha de Galápagos [en] e 20 por semana no Parque Marinho da Grande Barreira de Corais |

O estudo descobriu um aumento significativo nas turbinas eólicas offshore, que ultrapassaram as plataformas de petróleo em número já em 2021. A pesca aumentou apenas um pouco nos últimos anos e pode começar a diminuir porque a pesca está se esgotando. Concluiu-se que “o tráfego de embarcações de transporte e energia pode continuar a se expandir, seguindo as tendências do comércio global e o rápido desenvolvimento da infraestrutura de energia renovável. Nesse cenário, as mudanças nos ecossistemas marinhos provocadas pela infraestrutura e pelo tráfego de embarcações podem rivalizar com a pesca em termos de impacto”.

Mudança das linhas de base

[editar | editar código fonte]“A aplicação das ciências físicas e biológicas fez com que os dias de hoje sejam indiscutivelmente os melhores: vivemos vidas mais longas e saudáveis, a produção de alimentos dobrou nos últimos 35 anos e os subsídios de energia [en] substituíram o trabalho humano, eliminando as hierarquias de servidão. Mas as consequências não intencionais dessas ações bem-intencionadas - mudança climática, perda de biodiversidade, abastecimento inadequado de água e muito mais - podem muito bem fazer com que o amanhã seja o pior dos tempos.”

– Robert May 2006 [144]

As linhas de base variáveis [en] surgem em pesquisas sobre ecossistemas marinhos porque as mudanças devem ser medidas em relação a algum ponto de referência anterior (linha de base), que, por sua vez, pode representar mudanças significativas em relação a um estado ainda mais antigo do ecossistema.[145] Por exemplo, pescarias radicalmente esgotadas foram avaliadas por pesquisadores que usaram o estado da pescaria no início de suas carreiras como linha de base, em vez da pescaria em seu estado inexplorado ou intocado. As áreas que se aglomeravam com uma determinada espécie há centenas de anos podem ter sofrido um declínio de longo prazo, mas é o nível de algumas décadas atrás que é usado como ponto de referência para as populações atuais. Dessa forma, grandes declínios em ecossistemas ou espécies durante longos períodos de tempo foram, e ainda são, mascarados. Há uma perda de percepção da mudança que ocorre quando cada geração redefine o que é natural ou intocado.[145]

Ver também

[editar | editar código fonte]- Onda de calor marinha

- Ciclo do carbono nos oceanos

- Construção offshore [en]

- Exploração oceânica [en]

- Relatório Especial sobre o Oceano e a Criosfera em um Clima em Mudança [en]

- Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14

- Dia Mundial dos Oceanos

- Doença da estrela do mar

Referências

[editar | editar código fonte]- ↑ a b Halpern, B. S., Frazier, M., Afflerbach, J. et al. (2019) "Recent pace of change in human impact on the world's ocean." Scientific Reports, 9: 11609. doi:10.1038/s41598-019-47201-9.

- ↑ Halpern, B. S., Walbridge, S., Selkoe, K. A., Kappel, C. V., Micheli, F., D'agrosa, C., Bruno, J. F., Casey, K. S., Ebert, C., Fox, H. E. and Fujita, R. (2008) "A global map of human impact on marine ecosystems". Science, 319(5865): 948–952. doi:10.1126/science.1149345.

- ↑ Human impacts on marine ecosystems Arquivado em 22 outubro 2019 no Wayback Machine. GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research. Retrieved 22 October 2019.

- ↑ «5 ways that climate change affects the ocean». www.conservation.org. Consultado em 9 de dezembro de 2022

- ↑ Kawahata, Hodaka; Fujita, Kazuhiko; Iguchi, Akira; Inoue, Mayuri; Iwasaki, Shinya; Kuroyanagi, Azumi; Maeda, Ayumi; Manaka, Takuya; Moriya, Kazuyoshi; Takagi, Haruka; Toyofuku, Takashi; Yoshimura, Toshihiro; Suzuki, Atsushi (17 de janeiro de 2019). «Perspective on the response of marine calcifiers to global warming and ocean acidification—Behavior of corals and foraminifera in a high CO2 world "hot house"». Progress in Earth and Planetary Science. 6 (1). 5 páginas. ISSN 2197-4284. doi:10.1186/s40645-018-0239-9

- ↑ Villarrubia-Gómez, Patricia; Cornell, Sarah E.; Fabres, Joan (1 de outubro de 2018). «Marine plastic pollution as a planetary boundary threat – The drifting piece in the sustainability puzzle». Marine Policy (em inglês). 96: 213–220. ISSN 0308-597X. doi:10.1016/j.marpol.2017.11.035

- ↑ Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC). IPCC (Relatório). 25 de Setembro de 2019. 2 páginas. Consultado em 25 de Março de 2020

- ↑ Jones, K. R., Klein, C. J., Halpern, B. S., Venter, O., Grantham, H., Kuempel, C. D., Shumway, N., Friedlander, A. M., Possingham, H. P. and Watson, J. E. (2018) "The location and protection status of Earth's diminishing marine wilderness". Current Biology, 28(15): 2506–2512. doi:10.1016/j.cub.2018.06.010.

- ↑ fao.org. «SOFIA 2018 - State of Fisheries and Aquaculture in the world 2018». www.fao.org. Consultado em 9 de novembro de 2018

- ↑ World Wildlife Fund. "Fishing problems: Illegal fishing" Arquivado em 2008-04-11 no Wayback Machine

- ↑ Pauly, Daniel and Watson, Reg (2009) "Spatial Dynamics of Marine Fisheries" Arquivado em 2012-06-11 no Wayback Machine In: Simon A. Levin (ed.) The Princeton Guide to Ecology. Pages 501–509.

- ↑ Pauly, Daniel. Fisheries on the brink (YouTube video). Consultado em 1 de maio de 2012

- ↑ a b Waycott, M., Duarte, C. M., Carruthers, T. J., Orth, R. J., Dennison, W. C., Olyarnik, S., Calladine, A., Fourqurean, J. W., Heck, K. L., Hughes, A. R. and Kendrick, G. A. (2009) "Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems". Proceedings of the national academy of sciences, 106(30): 12377–12381. doi:10.1073/pnas.0905620106.

- ↑ Wilkinson, Clive (2008) Status of Coral Reefs of the World: Executive Summary Arquivado em 19 dezembro 2013 no Wayback Machine. Global Coral Reef Monitoring Network.

- ↑ Zainal Abidin, Siti Zulaiha; Mohamed, Badaruddin (2014). Othuman Mydin, M. A.; Marzuki, A., eds. «A Review of SCUBA Diving Impacts and Implication for Coral Reefs Conservation and Tourism Management». SHS Web of Conferences. 12. 01093 páginas. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20141201093

- ↑ Vanwonterghem, I. and Webster, N. S. (2020) "Coral reef microorganisms in a changing climate". Iscience, 23(4). doi:10.1016/j.isci.2020.100972.

- ↑ «2010a. ""World Atlas of Mangroves" Highlights the Importance of and Threats to Mangroves: Mangroves among World's Most Valuable Ecosystems." Press release. Arlington, Virginia». The Nature Conservancy. Consultado em 25 de janeiro de 2014. Cópia arquivada em 17 de julho de 2010

- ↑ Sala, E., C. F. Bourdouresque and M. Harmelin-Vivien. 1998. Fishing, trophic cascades, and the structure of algal assemblages: evaluation of an old but untested paradigm. Oikos 82: 425–439.

- ↑ Joan G. Ehrenfeld (2010), «Ecosystem Consequences of Biological Invasions», Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 41: 59–80, doi:10.1146/annurev-ecolsys-102209-144650

- ↑ Molnar, Jennifer L.; Gamboa, Rebecca L.; Revenga, Carmen; Spalding, Mark D (2008). «Assessing the global threat of invasive species to marine biodiversity». Frontiers in Ecology and the Environment. 6 (9): 485–492. Bibcode:2008FrEE....6..485M. ISSN 1540-9295. doi:10.1890/070064

- ↑ Aquatic invasive species. A Guide to Least-Wanted Aquatic Organisms of the Pacific Northwest. Arquivado em 25 julho 2008 no Wayback Machine. 2001. University of Washington.

- ↑ Meinesz, A. (2003) Deep Sea Invasion: The Impact of Invasive Species. PBS: NOVA. Retrieved 26 November 2009.

- ↑ Pimentel, D.; Zuniga, R.; Morrison, D. (2005). «Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States». Ecological Economics. 52 (3): 273–288. Bibcode:2005EcoEc..52..273P. doi:10.1016/j.ecolecon.2004.10.002

- ↑ Sheppard, Charles, ed. (2019). World seas: an Environmental Evaluation. III, Ecological Issues and Environmental Impacts Second ed. London: Academic Press. ISBN 978-0-12-805204-4. OCLC 1052566532

- ↑ «Marine Pollution». Education | National Geographic Society (em inglês). Consultado em 19 de junho de 2023

- ↑ Duce, Robert; Galloway, J.; Liss, P. (2009). «The Impacts of Atmospheric Deposition to the Ocean on Marine Ecosystems and Climate WMO Bulletin Vol 58 (1)». Consultado em 22 de setembro de 2020. Cópia arquivada em 18 de dezembro de 2023

- ↑ «What is the biggest source of pollution in the ocean?». National Ocean Service (US). Silver Spring, MD: National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado em 21 de setembro de 2022

- ↑ Breitburg, Denise; Levin, Lisa A.; Oschlies, Andreas; Grégoire, Marilaure; Chavez, Francisco P.; Conley, Daniel J.; Garçon, Véronique; Gilbert, Denis; Gutiérrez, Dimitri (5 de janeiro de 2018). «Declining oxygen in the global ocean and coastal waters». Science (em inglês). 359 (6371): eaam7240. Bibcode:2018Sci...359M7240B. ISSN 0036-8075. PMID 29301986. doi:10.1126/science.aam7240

- ↑ US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. «What is a dead zone?». oceanservice.noaa.gov (em inglês). Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «Nutrient Pollution». Ocean Health Index (em inglês). Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ Boyce, D. G. and Worm, B. (2015) "Patterns and ecological implications of historical marine phytoplankton change". Marine Ecology Progress Series, 534:251–272. doi:10.3354/meps11411.

- ↑ «Marine plastic pollution». IUCN (em inglês). 25 de maio de 2018. Consultado em 31 de janeiro de 2022

- ↑ a b US EPA, OW (6 de novembro de 2020). «Plastic Pollution». US EPA (em inglês). Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «Discover the plastic islands that pollute our oceans». Iberdrola (em inglês). Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «Marine plastics». IUCN (em inglês). 25 de maio de 2018. Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «We Depend on Plastic. Now We're Drowning in It.». Magazine (em inglês). 16 de maio de 2018. Consultado em 30 de abril de 2021. Cópia arquivada em 27 de Fevereiro de 2021

- ↑ «Marine Microplastics». Woods Hole Oceanographic Institution (em inglês). Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «Great Pacific Garbage Patch». Marine Debris Division – Office of Response and Restoration. NOAA. 11 de julho de 2013. Consultado em 7 de Dezembro de 2019. Cópia arquivada em 17 de Abril de 2014

- ↑ Eriksen, M., Lebreton, L. C., Carson, H. S., Thiel, M., Moore, C. J., Borerro, J. C., Galgani, F., Ryan, P. G. and Reisser, J. (2014) "Plastic pollution in the world's oceans: more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea". PLOS ONE, 9 (12): e111913. doi:10.1371/journal.pone.0111913.g002

- ↑ Urbanek, A. K., Rymowicz, W. and Mirończuk, A. M. (2018) "Degradation of plastics and plastic-degrading bacteria in cold marine habitats". Applied microbiology and biotechnology, 102(18): 7669–7678. doi:10.1007/s00253-018-9195-y.

- ↑ «Underwater Noise Pollution Is Disrupting Ocean Life—But We Can Fix It». Time. Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «The Ocean is Too Loud for Marine Life». Discovery (em inglês). Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «Noise Pollution». National Geographic Society (em inglês). 16 de julho de 2019. Consultado em 30 de abril de 2021

- ↑ «David Attenborough calls for ban on 'devastating' deep sea mining». The Guardian (em inglês). 12 de março de 2020. Consultado em 11 de setembro de 2021

- ↑ Halfar, Jochen; Fujita, Rodney M. (18 de maio de 2007). «Danger of Deep-Sea Mining». Science (em inglês). 316 (5827). 987 páginas. PMID 17510349. doi:10.1126/science.1138289

- ↑ a b Charles Sheppard, ed. (2019). World seas : an Environmental Evaluation. III, Ecological Issues and Environmental Impacts Second ed. London, United Kingdom: [s.n.] ISBN 978-0-12-805204-4. OCLC 1052566532

- ↑ a b Cavicchioli, R., Ripple, W. J., Timmis, K. N., Azam, F., Bakken, L. R., Baylis, M., Behrenfeld, M. J., Boetius, A., Boyd, P. W., Classen, A. T. and Crowther, T. W. (2019) "Scientists' warning to humanity: microorganisms and climate change". Nature Reviews Microbiology, 17: 569–586. doi:10.1038/s41579-019-0222-5.

- ↑ Käse, Laura; Geuer, Jana K. (2018). «Phytoplankton Responses to Marine Climate Change – an Introduction». YOUMARES 8 – Oceans Across Boundaries: Learning from each other. [S.l.: s.n.] pp. 55–71. ISBN 978-3-319-93283-5. doi:10.1007/978-3-319-93284-2_5

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ a b IPCC (2007) Ocean Heat Content. Fourth Assessment Report.

- ↑ a b Nuccitelli et al 2012 Total Heat Content. Skeptical Science. Accessed 30 December 2019.

- ↑ Hansen, J., Fung, I., Lacis, A., Rind, D., Lebedeff, S., Ruedy, R., Russell, G. and Stone, P. (1988) "Global climate changes as forecast by Goddard Institute for Space Studies three‐dimensional model". Journal of geophysical research: Atmospheres, 93(D8): 9341–9364. doi:10.1029/JD093iD08p09341.

- ↑ Data source: NOAA and Rutgers University (2016) OceanAdapt

- ↑ Pinsky, M. L., Worm, B., Fogarty, M. J., Sarmiento, J. L. and Levin, S. A. (2013) "Marine taxa track local climate velocities". Science, 341(6151): 1239–1242. doi:10.1126/science.1239352.

- ↑ Nuccitelli, D., Way, R., Painting, R., Church, J. and Cook, J. (2012) "Comment on 'Ocean heat content and Earthʼs radiation imbalance. II. Relation to climate shifts'". Physics Letters A, 376(45): 3466–3468. doi:10.1016/j.physleta.2012.10.010.

- ↑ a b Roxy, M. K. (2016). «A reduction in marine primary productivity driven by rapid warming over the tropical Indian Ocean» (PDF). Geophysical Research Letters. 43 (2): 826–833. Bibcode:2016GeoRL..43..826R. doi:10.1002/2015GL066979

- ↑ The Southern Annular Mode. Australian Bureau of Meteorology. Accessed 25 Oct 2013.

- ↑ Thompson, David W. J.; Solomon, Susan; Kushner, Paul J.; England, Matthew H.; Grise, Kevin M.; Karoly, David J. (23 de outubro de 2011). «Signatures of the Antarctic ozone hole in Southern Hemisphere surface climate change». Nature Geoscience (em inglês). 4 (11): 741–749. Bibcode:2011NatGe...4..741T. ISSN 1752-0894. doi:10.1038/ngeo1296

- ↑ Hayakawa, Hideaki; Shibuya, Kazuo; Aoyama, Yuichi; Nogi, Yoshifumi; Doi, Koichiro (2012). «Ocean bottom pressure variability in the Antarctic Divergence Zone off Lützow-Holm Bay, East Antarctica». Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 60: 22–31. Bibcode:2012DSRI...60...22H. ISSN 0967-0637. doi:10.1016/j.dsr.2011.09.005

- ↑ Spence, Paul; Griffies, Stephen M.; England, Matthew H.; Hogg, Andrew McC.; Saenko, Oleg A.; Jourdain, Nicolas C. (12 de julho de 2014). «Rapid subsurface warming and circulation changes of Antarctic coastal waters by poleward shifting winds» (PDF). Geophysical Research Letters (em inglês). 41 (13): 4601–4610. Bibcode:2014GeoRL..41.4601S. ISSN 0094-8276. doi:10.1002/2014gl060613

. hdl:1885/56321

. hdl:1885/56321

- ↑ Greene, Chad A.; Blankenship, Donald D.; Gwyther, David E.; Silvano, Alessandro; Wijk, Esmee van (1 de novembro de 2017). «Wind causes Totten Ice Shelf melt and acceleration». Science Advances (em inglês). 3 (11): e1701681. Bibcode:2017SciA....3E1681G. ISSN 2375-2548. PMC 5665591

. PMID 29109976. doi:10.1126/sciadv.1701681

. PMID 29109976. doi:10.1126/sciadv.1701681

- ↑ Anderson, R. F.; Ali, S.; Bradtmiller, L. I.; Nielsen, S. H. H.; Fleisher, M. Q.; Anderson, B. E.; Burckle, L. H. (13 de março de 2009). «Wind-Driven Upwelling in the Southern Ocean and the Deglacial Rise in Atmospheric CO2». Science (em inglês). 323 (5920): 1443–1448. Bibcode:2009Sci...323.1443A. ISSN 0036-8075. PMID 19286547. doi:10.1126/science.1167441

- ↑ «1000-year Southern Annular Mode Reconstruction». NOAA: National Climatic Data Center. Consultado em 5 de Janeiro de 2020

- ↑ Abram, Nerilie (11 de maio de 2014). «Evolution of the Southern Annular Mode during the past millennium». Nature. Consultado em 13 de setembro de 2014

- ↑ a b Climate Change Could Threaten Many Antarctic Marine Species. Pew, 25 October 2019.

- ↑ a b Rogers, A. D., Frinault, B. A. V., Barnes, D. K. A., Bindoff, N. L., Downie, R., Ducklow, H. W., Friedlaender, A. S., Hart, T., Hill, S. L., Hofmann, E. E. and Linse, K. (2019) "Antarctic futures: an assessment of climate-driven changes in ecosystem structure, function, and service provisioning in the Southern Ocean". Annual review of marine science, 12: 87–120. doi:10.1146/annurev-marine-010419-011028.

- ↑ Mario Vacchi; Philippe Koubbi; Laura Ghigliotti; Eva Pisano (2012). "Sea-Ice Interactions with Polar Fish: Focus on the Antarctic Silverfish Life History". In Guido di Prisco; Cinzia Verde (eds.). Adaptation and Evolution in Marine Environments, Volume 1. Vol. 1. Springer Science & Business Media. pp. 51–73. doi:10.1007/978-3-642-27352-0_4. ISBN 9783642273513.

- ↑ Chapter 5: Changing Ocean, Marine Ecosystems, and Dependent Communities (PDF). IPCC (Relatório). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC). 25 de Setembro de 2019. pp. 5–6. Consultado em 25 de Março de 2020. Cópia arquivada (PDF) em 19 de Dezembro de 2019

- ↑ «'We're All in Big Trouble': Climate Panel Sees a Dire Future». The New York Times via the Associated Press. 25 de Setembro de 2019. Consultado em 25 de Março de 2020

- ↑ Climate change in deep oceans could be seven times faster by middle of century, report says The Guardian, 25 May 2020.

- ↑ Brito-Morales, I., Schoeman, D. S., Molinos, J. G., Burrows, M. T., Klein, C. J., Arafeh-Dalmau, N., Kaschner, K., Garilao, C., Kesner-Reyes, K. and Richardson, A. J. (2020) "Climate velocity reveals increasing exposure of deep-ocean biodiversity to future warming". Nature Climate Change, pp. 1–6. doi:10.5281/zenodo.3596584.

- ↑ Lindsey, Rebecca (2019) Climate Change: Global Sea Level. NOAA Climate, 19 November 2019.

- ↑ «Sea level rise poses a major threat to coastal ecosystems and the biota they support». birdlife.org. Birdlife International. 2015

- ↑ Pontee, Nigel (Novembro de 2013). «Defining coastal squeeze: A discussion». Ocean & Coastal Management. 84: 204–207. Bibcode:2013OCM....84..204P. doi:10.1016/j.ocecoaman.2013.07.010

- ↑ Krauss, Ken W.; McKee, Karen L.; Lovelock, Catherine E.; Cahoon, Donald R.; Saintilan, Neil; Reef, Ruth; Chen, Luzhen (Abril de 2014). «How mangrove forests adjust to rising sea level». New Phytologist. 202 (1): 19–34. PMID 24251960. doi:10.1111/nph.12605

- ↑ Wong, Poh Poh; Losado, I. J.; Gattuso, J.-P.; Hinkel, Jochen (2014). «Coastal Systems and Low-Lying Areas» (PDF). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. New York: Cambridge University Press. Consultado em 28 de Dezembro de 2019. Cópia arquivada (PDF) em 23 de Novembro de 2018

- ↑ Crosby, Sarah C.; Sax, Dov F.; Palmer, Megan E.; Booth, Harriet S.; Deegan, Linda A.; Bertness, Mark D.; Leslie, Heather M. (Novembro de 2016). «Salt marsh persistence is threatened by predicted sea-level rise». Estuarine, Coastal and Shelf Science. 181: 93–99. Bibcode:2016ECSS..181...93C. doi:10.1016/j.ecss.2016.08.018

- ↑ Spalding M.; McIvor A.; Tonneijck F.H.; Tol S.; van Eijk P. (2014). «Mangroves for coastal defence. Guidelines for coastal managers & policy makers» (PDF). Wetlands International and The Nature Conservancy

- ↑ Weston, Nathaniel B. (16 de Julho de 2013). «Declining Sediments and Rising Seas: an Unfortunate Convergence for Tidal Wetlands». Estuaries and Coasts. 37 (1): 1–23. doi:10.1007/s12237-013-9654-8

- ↑ «Sea Level Rise». National Geographic. 13 de Janeiro de 2017. Cópia arquivada em 17 de Janeiro de 2017

- ↑ Smith, Lauren (15 de junho de 2016). «Extinct: Bramble Cay melomys». Australian Geographic. Consultado em 17 de junho de 2016

- ↑ Hannam, Peter (19 de fevereiro de 2019). «'Our little brown rat': first climate change-caused mammal extinction». The Sydney Morning Herald (em inglês). Consultado em 25 de junho de 2019

- ↑ a b New maps of salinity reveal the impact of climate variability on oceans. European Space Agency, 2 December 2019, PHYS.ORG.

- ↑ Gillis, Justin (26 de Abril de 2012). «Study Indicates a Greater Threat of Extreme Weather». The New York Times. Consultado em 27 de abril de 2012. Cópia arquivada em 26 de abril de 2012

- ↑ Vinas, Maria-Jose (6 de Junho de 2013). «NASA's Aquarius Sees Salty Shifts». NASA. Consultado em 15 de janeiro de 2018. Cópia arquivada em 16 de maio de 2017

- ↑ Mostofa, K. M., Liu, C.Q., Zhai, W., Minella, M., Vione, D. V., Gao, K., Minakata, D., Arakaki, T., Yoshioka, T., Hayakawa, K. and Konohira, E. (2016) "Reviews and Syntheses: Ocean acidification and its potential impacts on marine ecosystems". Biogeosciences, 13: 1767–1786. doi:10.5194/bg-13-1767-2016.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.

- ↑ Caldeira, K.; Wickett, M. E. (2003). «Anthropogenic carbon and ocean pH». Nature. 425 (6956). 365 páginas. Bibcode:2001AGUFMOS11C0385C. PMID 14508477. doi:10.1038/425365a

- ↑ Trujillo A. P. and Thurman H. V. (2009) Essentials of Oceanography, 9th edition, page 151, Pearson Education International: ISBN 9780138150709.

- ↑ Anthony, KRN; et al. (2008). «Ocean acidification causes bleaching and productivity loss in coral reef builders». Proceedings of the National Academy of Sciences. 105 (45): 17442–17446. Bibcode:2008PNAS..10517442A. PMC 2580748

. PMID 18988740. doi:10.1073/pnas.0804478105

. PMID 18988740. doi:10.1073/pnas.0804478105

- ↑ IPCC (2019) Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate Arquivado em 5 setembro 2020 no Wayback Machine, Chapter 1, page 14. [H. O. Pörtner, D. C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. Weyer (eds.)]. Final draft: 24 September 2019.

- ↑ «Ocean Acidification Is Climate Change's 'Equally Evil Twin,' NOAA Chief Says». Huffington Post. 9 de Julho de 2012. Consultado em 9 de julho de 2012. Cópia arquivada em 12 de Julho de 2012

- ↑ Doney, S. C.; Fabry, V. J.; Feely, R. A.; Kleypas, J. A. (2009). «Ocean Acidification: The Other CO2 Problem» (PDF). Annual Review of Marine Science. 1: 169–192. Bibcode:2009ARMS....1..169D. PMID 21141034. doi:10.1146/annurev.marine.010908.163834. Cópia arquivada (PDF) em 22 de Fevereiro de 2019

- ↑ Oceans suffocating as huge dead zones quadruple since 1950, scientists warn. The Guardian, 2018

- ↑ Ocean's Oxygen Starts Running Low.

- ↑ Finding forced trends in oceanic oxygen.

- ↑ How global warming is causing ocean oxygen levels to fall.

- ↑ Harvey, Fiona (7 de dezembro de 2019). «Oceans losing oxygen at unprecedented rate, experts warn». The Guardian (em inglês). ISSN 0261-3077. Consultado em 7 de dezembro de 2019

- ↑ Laffoley, D. and Baxter, J. M. (eds.) (2019) Ocean deoxygenation : everyone's problem Arquivado em 8 março 2022 no Wayback Machine, IUCN Report.

- ↑ Bednaršek, N., Harvey, C. J., Kaplan, I. C., Feely, R. A. and Možina, J. (2016) "Pteropods on the edge: Cumulative effects of ocean acidification, warming, and deoxygenation". Progress in Oceanography, 145: 1–24. doi:10.1016/j.pocean.2016.04.002.

- ↑ Keeling, Ralph F., and Hernan E. Garcia (2002) "The change in oceanic O2 inventory associated with recent global warming". Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(12): 7848–7853. doi:10.1073/pnas.122154899.

- ↑ «Press Release» (PDF). IPCC (Nota de imprensa). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC). 25 de Setembro de 2019. 3 páginas. Consultado em 25 de Março de 2020

- ↑ «Quick Facts on Ice Sheets | National Snow and Ice Data Center». nsidc.org. Consultado em 14 de setembro de 2021

- ↑ a b Wadham, J. L., Hawkings, J. R., Tarasov, L., Gregoire, L. J., Spencer, R. G. M., Gutjahr, M., Ridgwell, A. and Kohfeld, K. E. (2019) "Ice sheets matter for the global carbon cycle". Nature communications, 10(1): 1–17. doi:10.1038/s41467-019-11394-4.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ Faust, Johan C.; März, Christian; Henley, Sian F. (2019). «The Carbon Story of a Melting Arctic». Frontiers for Young Minds. 7. doi:10.3389/frym.2019.00136

. hdl:20.500.11820/93d473e1-0883-4ded-9239-16f9eebd59bb

. hdl:20.500.11820/93d473e1-0883-4ded-9239-16f9eebd59bb

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ a b Silvia Pajares; Ramiro Ramos (29 de Novembro de 2019). «Processes and Microorganisms Involved in the Marine Nitrogen Cycle: Knowledge and Gaps». Frontiers in Marine Science. 6. doi:10.3389/fmars.2019.00739

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ Woods Hole Oceanographic Institution (Agosto de 2016). «Changes in Aragonite Saturation of the World's Oceans, 1880–2015»

Feely, R. A.; Doney, S. C.; Cooley, S. R. (2009). «Ocean acidification: Present conditions and future changes in a high-CO2 world» (PDF). Oceanography. 22 (4): 36–47. doi:10.5670/oceanog.2009.95

. hdl:1912/3180 – via Woods Hole Open Access Server

«Climate Change Indicators in the United States, 2012, 2nd ed.: Ocean Acidity: Figure 2. Changes in Aragonite Saturation of the World's Oceans, 1880–2012». US Environmental Protection Agency (EPA). 12 de Agosto de 2013

. hdl:1912/3180 – via Woods Hole Open Access Server

«Climate Change Indicators in the United States, 2012, 2nd ed.: Ocean Acidity: Figure 2. Changes in Aragonite Saturation of the World's Oceans, 1880–2012». US Environmental Protection Agency (EPA). 12 de Agosto de 2013

- ↑ a b Lischka, S.; Büdenbender J.; Boxhammer T.; Riebesell U. (15 de Abril de 2011). «Impact of ocean acidification and elevated temperatures on early juveniles of the polar shelled pteropod Limacina helicina : mortality, shell degradation, and shell growth» (PDF). Report. Biogeosciences. pp. 919–932. Consultado em 14 de Novembro de 2013

- ↑ Bednaršek, N.; Feely, R. A.; Reum, J. C. P.; Peterson, B.; Menkel, J.; Alin, S. R.; Hales, B. (2014). «Limacina helicina shell dissolution as an indicator of declining habitat suitability owing to ocean acidification in the California Current Ecosystem». Proc. R. Soc. B. 281 (1785). 20140123 páginas. ISSN 0962-8452. PMC 4024287

. PMID 24789895. doi:10.1098/rspb.2014.0123

. PMID 24789895. doi:10.1098/rspb.2014.0123

- ↑ D'Olivo, Juan P.; Ellwood, George; DeCarlo, Thomas M.; McCulloch, Malcolm T. (15 de novembro de 2019). «Deconvolving the long-term impacts of ocean acidification and warming on coral biomineralisation». Earth and Planetary Science Letters. 526. 115785 páginas. Bibcode:2019E&PSL.52615785D. ISSN 0012-821X. doi:10.1016/j.epsl.2019.115785

- ↑ Kuffner, I. B.; Andersson, A. J.; Jokiel, P. L.; Rodgers, K. S.; Mackenzie, F. T. (2007). «Decreased abundance of crustose coralline algae due to ocean acidification». Nature Geoscience. 1 (2): 114–117. Bibcode:2008NatGe...1..114K. doi:10.1038/ngeo100

- ↑ Delille, B.; Harlay, J.; Zondervan, I.; Jacquet, S.; Chou, L.; Wollast, R.; Bellerby, R.G.J.; Frankignoulle, M.; Borges, A.V.; Riebesell, U.; Gattuso, J.-P. (2005). «Response of primary production and calcification to changes of pCO2 during experimental blooms of the coccolithophorid Emiliania huxleyi». Global Biogeochemical Cycles. 19 (2): GB2023. Bibcode:2005GBioC..19.2023D. doi:10.1029/2004GB002318

- ↑ Phillips, Graham; Chris Branagan (2007). «Ocean Acidification – The BIG global warming story». ABC TV Science: Catalyst. Australian Broadcasting Corporation. Consultado em 18 de setembro de 2007

- ↑ Gazeau, F.; Quiblier, C.; Jansen, J. M.; Gattuso, J.-P.; Middelburg, J. J.; Heip, C. H. R. (2007). «Impact of elevated CO2 on shellfish calcification». Geophysical Research Letters. 34 (7): L07603. doi:10.1029/2006GL028554. hdl:20.500.11755/a8941c6a-6d0b-43d5-ba0d-157a7aa05668

. Consultado em 1 de Janeiro de 2020. Cópia arquivada em 20 de Julho de 2019

. Consultado em 1 de Janeiro de 2020. Cópia arquivada em 20 de Julho de 2019

- ↑ «Effects of Ocean Acidification on Marine Species & Ecosystems». Report. OCEANA. Consultado em 13 de Outubro de 2013. Cópia arquivada em 25 de Dezembro de 2014

- ↑ «Comprehensive study of Arctic Ocean acidification». Study. CICERO. Consultado em 14 de Novembro de 2013

- ↑ «Antarctic marine wildlife is under threat, study finds». BBC Nature. Consultado em 13 de Outubro de 2013

- ↑ a b Gaillardet, J.; Dupré, B.; Louvat, P.; Allègre, C. J. (Julho de 1999). «Global silicate weathering and CO2 consumption rates deduced from the chemistry of large rivers». Chemical Geology. 159 (1–4): 3–30. Bibcode:1999ChGeo.159....3G. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/s0009-2541(99)00031-5

- ↑ New threat from ocean acidification emerges in the Southern Ocean, Phys.org, 26 August 2019.

- ↑ Petrou, K., Baker, K. G., Nielsen, D. A. et al. (2019) "Acidification diminishes diatom silica production in the Southern Ocean". Nature: Climate Change, 9: 781–786. doi:10.1038/s41558-019-0557-y.

- ↑ Ciais, P., Sabine, C., Govindasamy, B., Bopp, L., Brovkin, V., Canadell, J., Chhabra, A., DeFries, R., Galloway, J., Heimann, M., Jones, C., Le Quéré, C., Myneni, R., Piao, S., and Thornton, P.: Chapter 6: Carbon and Other Biogeochemical Cycles, in: Climate Change 2013 The Physical Science Basis, edited by: Stocker, T., Qin, D., and Platner, G.-K., Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

- ↑ Price, J. T. and Warren, R (2016) Review of the Potential of "Blue Carbon" Activities to Reduce Emissions.

- ↑ Friedlingstein, P., Jones, M., O'Sullivan, M., Andrew, R., Hauck, J., Peters, G., Peters, W., Pongratz, J., Sitch, S., Le Quéré, C. and 66 others (2019) "Global carbon budget 2019". Earth System Science Data, 11(4): 1783–1838. doi:10.5194/essd-11-1783-2019.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ Cardini, U., Bednarz, V. N., Foster, R. A. and Wild, C. (2014) "Benthic N2 fixation in coral reefs and the potential effects of human‐induced environmental change". Ecology and evolution, 4(9): 1706–1727. doi:10.1002/ece3.1050

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ Adapted from: Gruber, N., and J. N. Galloway (2008) "An Earth‐system perspective of the global nitrogen cycle". Nature, 451:293–296. doi:10.1038/nature06592.

- ↑ a b c d Boettcher, Miranda; Brent, Kerryn; Buck, Holly Jean; Low, Sean; McLaren, Duncan; Mengis, Nadine (2021). «Navigating Potential Hype and Opportunity in Governing Marine Carbon Removal». Frontiers in Climate. 3. doi:10.3389/fclim.2021.664456

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ Royal Society/Royal Academy of Engineering (2018). Greenhouse Gas Removal. ISBN 978-1-78252-349-9

- ↑ GESAMP (2019). "High level review of a wide range of proposed marine geoengineering techniques", in Rep. Stud. GESAMP. 98, (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UN Environment/ UNDP/ISA Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). Eds: P. W. Boyd and C. M. G. Vivian, International Maritime Organization, London.

- ↑ Chan, F., Barth, J. A., Kroeker, K. J., Lubchenco, J. and Menge, B. A. (2019) "The dynamics and impact of ocean acidification and hypoxia". Oceanography, 32(3): 62–71. doi:10.5670/oceanog.2019.312.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Modified text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

- ↑ Gewin, V. (2010) "Oceanography: Dead in the water". Nature, 466(7308): 812. doi:10.1038/466812a.

- ↑ Breitburg, D.L. and Riedel, G.F. (2005) "Multiple stressors in marine systems". In: M. E. Soulé, Marine conservation biology: the science of maintaining the sea's biodiversity, Island Press, pages 167–182. ISBN 9781597267717

- ↑ Bopp, L., Resplandy, L., Orr, J. C., Doney, S. C., Dunne, J. P., Gehlen, M., Halloran, P., Heinze, C., Ilyina, T., Seferian, R. and Tjiputra, J. (2013) "Multiple stressors of ocean ecosystems in the 21st century: projections with CMIP5 models". Biogeosciences, 10: 6225–6245. doi:10.5194/bg-10-6225-2013.

- ↑ a b Kroeker, et al. (June 2013) "Impacts of ocean acidification on marine organisms: quantifying sensitivities and interaction with warming". Glob Chang Biol. 19(6): 1884–1896

- ↑ a b Harvey B. P., Gwynn‐Jones D. and Moore P. J. (2013) "Meta‐analysis reveals complex marine biological responses to the interactive effects of ocean acidification and warming". Ecology and evolution, 3(4): 1016–1030. doi:10.1002/ece3.516

- ↑ a b Nagelkerken Global alteration of ocean ecosystem functioning due to increasing human CO2 emissions, PNAS vol. 112 no. 43, 2015.

- ↑ Harvey, et al. (April 2013) "Meta-analysis reveals complex marine biological responses to the interactive effects of ocean acidification and warming". Ecol Evol. 3(4): 1016–1030

- ↑ Bednaršek, N.; Harvey, C. J.; Kaplan, I. C.; Feely, R. A.; Možina, J. (2016). «Pteropods on the edge: Cumulative effects of ocean acidification, warming, and deoxygenation». Progress in Oceanography. 145: 1–24. Bibcode:2016PrOce.145....1B. doi:10.1016/j.pocean.2016.04.002

- ↑ Keeling, Ralph F.; Garcia, Hernan E. (2002). «The change in oceanic O2 inventory associated with recent global warming». Proceedings of the National Academy of Sciences. 99 (12): 7848–7853. Bibcode:2002PNAS...99.7848K. PMC 122983

. PMID 12048249. doi:10.1073/pnas.122154899

. PMID 12048249. doi:10.1073/pnas.122154899

- ↑ Pendleton, L. H., Hoegh-Guldberg, O., Langdon, C. and Comte, A. (2016) "Multiple stressors and ecological complexity require a new approach to coral reef research". Frontiers in Marine Science, 3: 36. doi:10.3389/fmars.2016.00036.

- ↑ Gruber, Nicolas. "Warming up, turning sour, losing breath: ocean biogeochemistry under global change". Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369.1943 (2011): 1980–1996.

- ↑ Anthony, et al. (May 2011) "Ocean acidification and warming will lower coral reef resilience". Global Change biology, Volume 17, Issue 5, Pages 1798–1808

- ↑ Goldenberg, Silvan U, et al. (2017) "Boosted food web productivity through ocean acidification collapses under warming". Global Change Biology.

- ↑ Pistevos, Jennifer C. A., et al. (2015) "Ocean acidification and global warming impair shark hunting behaviour and growth". Scientific reports 5: 16293.

- ↑ a b Österblom, H., Crona, B. I., Folke, C., Nyström, M. and Troell, M. (2017) "Marine ecosystem science on an intertwined planet". Ecosystems, 20(1): 54–61. doi:10.1007/s10021-016-9998-6.

- ↑ Paolo, Fernando S.; Kroodsma, David; Raynor, Jennifer; Hochberg, Tim; Davis, Pete; Cleary, Jesse; Marsaglia, Luca; Orofino, Sara; Thomas, Christian; Halpin, Patrick (3 de Janeiro de 2024). «Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea». Nature. 625 (7993): 85–91. Bibcode:2024Natur.625...85P. doi:10.1038/s41586-023-06825-8

- ↑ Robert May forecasts the future. New Scientist, 15 November 2006.

- ↑ a b Pauly, Daniel (1995) "Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries". Trends in ecology & evolution, 10(10): 430.

![Vastas manchas de lixo plástico, como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, se acumularam no centro dos giros oceânicos.[38]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Pacific-garbage-patch-map_2010_noaamdp.jpg/120px-Pacific-garbage-patch-map_2010_noaamdp.jpg)

![Resultados do modelo para a densidade de contagem de pequenas partículas plásticas planctônicas.[39] Em vermelho: mais denso; Em verde: menos denso.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Ocean_plasic_count_density.gif/120px-Ocean_plasic_count_density.gif)

![Interações entre microorganismos marinhos [en] e microplásticos.[40]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Interactions_between_marine_microorganisms_and_microplastics.webp/120px-Interactions_between_marine_microorganisms_and_microplastics.webp.png)