| Penroseit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| IMA-Symbol |

Pen[1] |

| Andere Namen |

Blockit |

| Chemische Formel | |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Sulfide und Sulfosalze (inkl. Selenide, Telluride, Arsenide, Antimonide und Bismutide) |

| System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana |

II/C.05 II/D.17-090[4] 2.EB.05a[5] 02.12.01.04 |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | kubisch |

| Kristallklasse; Symbol | disdodekaedrisch; 2/m3[6] |

| Raumgruppe | Pa3 (Nr. 205)[3] |

| Gitterparameter | a = 5,96 Å[3] |

| Formeleinheiten | Z = 4[3] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 5,5–6[7] oder 3[8] (VHN100 = 500–583[6][9] oder 407 bis 550 kg/mm2[10]) |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 6,58 bis 6,74; berechnet: 6,7[6] |

| Spaltbarkeit | vollkommen nach {001}, deutlich nach {011}[6] |

| Bruch; Tenazität | schwach muschelig; spröde[6] |

| Farbe | bleigrau, poliert: cremig-weißgrau[6] |

| Strichfarbe | schwarz[6] |

| Transparenz | undurchsichtig (opak) |

| Glanz | Metallglanz[6] |

| Weitere Eigenschaften | |

| Chemisches Verhalten | sehr gut löslich in Salpetersäure[11] |

Penroseit, synonym auch Blockit, ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Sulfide“ und „Sulfosalze“ mit der idealisierten chemischen Zusammensetzung NiSe2[3] und damit chemisch gesehen Nickeldiselenid. Als enge Verwandte der Sulfide werden die Selenide in dieselbe Klasse eingeordnet.

Penroseit kristallisiert im kubischen Kristallsystem, entwickelt aber nur mikroskopisch kleine Kriställchen und findet sich überwiegend in Form von nierenförmigen, massigen Mineral-Aggregaten mit radialstrahliger, säulenartiger Struktur. Penroseit ist in jeder Form undurchsichtig (opak). Frische Penroseitproben sind von bleigrauer, auf polierten Oberflächen auch cremig-weißgrauer Farbe und zeigen einen metallischen Glanz auf den Oberflächen. Allerdings laufen diese sehr schnell an.[6]

Etymologie und Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Mineral wurde 1926 von Samuel George Gordon nach einem Fund aus Colquechaca in Bolivien beschrieben, der es nach dem amerikanischen Mineralogen Richard Alexander Fullerton Penrose, Jr. (1863–1931) benannte.

Penroseit war das erste natürliche Nickelselenid, das entdeckt wurde, und zu der Zeit auch das Mineral mit dem höchsten Selenanteil. 1935 wurde mit Blockit, beschrieben durch Robert Herzenberg und Friedrich Ahlfeld, der Selenanteil übertroffen[12]. Bereits zwei Jahre später erkannten allerdings F. A. Bannister und Max H. Hey aufgrund ihrer Analysen, dass Blockit bis auf geringe Schwankungen in den Fremdbeimengungen aufgrund der gleichen Symmetrie und Kristallstruktur identisch mit Penroseit ist.[13]

Das Typmaterial des Minerals wird im Natural History Museum in London, England unter der Katalog-Nr. 1926,1, Harvard University in Cambridge, Massachusetts unter der Katalog-Nr. 87472 und im National Museum of Natural History in Washington, D.C., USA unter den Katalog-Nr. 95302 und R7247 aufbewahrt.[6]

Klassifikation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bereits in der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Penroseit zur Mineralklasse der „Sulfide und Sulfosalze“ und dort zur Abteilung „Sulfide mit M : S < 1 : 1“, wo er zusammen mit Aurostibit, Cattierit, Geversit, Hauerit, Laurit, Michenerit, Pyrit, Sperrylith, Trogtalit, Vaesit und Villamanínit die „Pyrit-Reihe“ mit der Systemnummer II/C.05 bildete.

In der zuletzt 2018 überarbeiteten Lapis-Systematik nach Stefan Weiß, die formal auf der alten Systematik von Karl Hugo Strunz in der 8. Auflage basiert, erhielt das Mineral die System- und Mineralnummer II/D.17-090. Dies entspricht ebenfalls der Abteilung „Sulfide mit Metall : S,Se,Te < 1 : 1“, wo Penroseit zusammen mit Aurostibit, Cattierit, Changchengit, Dzharkenit, Erlichmanit, Fukuchilit, Geversit, Hauerit, Insizwait, Kruťait, Laurit, Maslovit, Mayingit, Michenerit, Padmait, Pyrit, Sperrylith, Testibiopalladit, Trogtalit, Vaesit und Villamanínit die „Pyritgruppe“ mit der Systemnummer II/D.17 bildet.[4]

Die von der International Mineralogical Association (IMA) bis 2009 aktualisierte[5] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Penroseit in die allgemeinere Abteilung der „Metallsulfide mit M : S ≤ 1 : 2“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach dem genauen Stoffmengenverhältnis und den in der Verbindung vorherrschenden Metallen. Das Mineral ist hier entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „M : S = 1 : 2, mit Fe, Co, Ni, PGE usw.“ zu finden ist, wo es zusammen mit Aurostibit, Cattierit, Dzharkenit, Erlichmanit, Fukuchilit, Gaotaiit, Geversit, Hauerit, Insizwait, Iridisit (nicht anerkannt), Kruťait, Laurit, Pyrit, Sperrylith, Trogtalit, Vaesit und Villamanínit die „Pyritgruppe“ mit der Systemnummer 2.EB.05a bildet.

In der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen Systematik der Minerale nach Dana hat Penroseit die System- und Mineralnummer 02.12.01.04. Dies entspricht ebenfalls der Klasse der „Sulfide und Sulfosalze“ und dort der Abteilung „Sulfidminerale“, wo das Mineral zusammen mit Aurostibit, Cattierit, Dzharkenit, Erlichmanit, Fukuchilit, Gaotaiit, Geversit, Hauerit, Insizwait, Kruťait, Krutovit, Laurit, Mayingit, Pyrit, Sperrylith, Trogtalit, Vaesit und Villamanínit in der [[Systematik der Minerale nach Dana/Sulfide und Sulfosalze#Gruppe 02.12.01|„Pyritgruppe (Isometrisch: Pa3)“]] mit der Systemnummer 02.12.01 innerhalb der Unterabteilung „Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n) : p = 1 : 2“ zu finden ist.

Chemismus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der idealisierten (theoretischen) Zusammensetzung von Penroseit (NiSe2) zufolge besteht das Mineral aus 27,09 % Nickel und 72,91 % Selen. Analysen des Typmaterials aus Bolivien sowie aus der Gang-Lagerstätte Hope's Nose bei Torquay in der englischen Grafschaft Devon ergaben allerdings zusätzliche Gehalte von 3,2 bzw. 9,2 % Cobalt und 2,1 bzw. 5,7 % Kupfer, die einen entsprechenden Teil des Nickels ersetzen (Substitution, Diadochie).

Aus den Ergebnissen ergibt sich die resultierende empirische Formel (Ni0,84Co0,12Cu0,07)Σ=1,03Se1,97 bzw. (Ni0,46Co0,34Cu0,20)Σ=1,00Se2,00, was zur Mischformel (Ni,Co,Cu)Se2 idealisiert wurde und von der IMA als offizielle Formel für den Penroseit angegeben wird.[2]

Des Weiteren wurden bei verschiedenen Penroseitproben Bleigehalte von bis zu 17 %[14] sowie geringe Beimengungen von Silber (1,73–7,78 %), Quecksilber (1,41–4,12 %) und Eisen (0,72–1,29 %) gemessen.[13]

Kristallstruktur

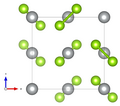

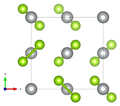

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Penroseit kristallisiert kubisch in der Pyritstruktur in der Raumgruppe Pa3 (Raumgruppen-Nr. 205) mit dem Gitterparameter a = 5,96 Å und vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.[3]

Die Kristallstruktur von Penroseit entspricht der Pyritstruktur, wobei Nickel- anstelle der Eisenatome die Gitterplätze einer kubisch flächenzentrierten Elementarzelle besetzen und hantelförmige Selen2-Gruppen die Zwischengitterplätze. Die Hantelachsen sind jeweils in unterschiedlicher Orientierung parallel zu den 3-zähligen Drehachsen ausgerichtet, was der Grund für die niedrigere Symmetrieklasse innerhalb des kubischen Systems ist.

| Kristallstruktur von Penroseit |

|

| Farbtabelle: _ Ni _ Se |

Eigenschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Penrosit ist sehr gut unter Aufbrausen in Salpetersäure (HNO3) löslich. Andere typische Lösungsmittel wie Salzsäure (HCl), Eisen(III)-chlorid (FeCl3), Quecksilber(II)-chlorid (HgCl2) und Kaliumhydroxid (KOH) zeigen keine Änderung. Einzig bei Kaliumcyanid (KCN) bildete sich eine graubraune Verfärbung.[11]

Bezüglich der Härte von Penroseit gibt es unterschiedliche Angaben. So wird die Mohshärte vom Erstbeschreiber Gordon mit 3 angegeben.[8] Andere Quellen geben dagegen eine Mohshärte zwischen 2,5 und 3[14] oder 4[15] (nach N. D. Sindeeva 1964 auch 4.7[16]) an. Die Vickershärte (VHN) soll bei einer Prüfkraft von 100 g zwischen 500 und 583 kg/mm2 betragen,[6][9] was nach Alexander Hölzel (1945–2012) einer Mohshärte von 5,5 bis 6 entsprechen würde.[7] In dem 1985 veröffentlichten Werk Tables for Microscopic Identification of Ore Minerals von Willem Uytenbogaardt (1918–2012) und Ernest Alexander Julius Burke wird dagegen für Penroseit eine geringere Vickershärte von 407 bis 550 kg/mm2 angegeben.[10]

Bildung und Fundorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Penroseit bildet sich in hydrothermalen Gesteinsadern. Beobachtet wurden dabei Paragenesen mit Naumannit, Clausthalit, Gersdorffit, Tiemannit, Pyrit, Chalkopyrit, Sederholmit und Trüstedtit.[6]

Aktuell (2015) sind von Penroseit 16 Fundorte bekannt. Vier davon befinden sich in Deutschland.[17]

In Deutschland gibt es einen Fundort in Bayern in Wölsendorf (Oberpfalz), einen in Niedersachsen in Lautenthal (Harz), einen in Rheinland-Pfalz in Niederfischbach (Siegerland) und einen in Sachsen-Anhalt in Abberode (ebenfalls Harz).[17]

Des Weiteren gibt es einen Fundort in Bolivien, der die Typlokalität ist, zwei in China, zwei in Finnland, einen in Kanada, einen in der DR Kongo, einen in Rumänien, einen in Spanien und einen im Vereinigten Königreich.[17]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Samuel G. Gordon: Penroseite and Trudellite: Two New Minerals. In: Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Band 77, 1925, S. 317–324 (englisch, rruff.info [PDF; 689 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- W. F. de Jong, H. W. V. Willems: Verbindungen FeSe2, CoSe2 and NiSe2. In: Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. Band 170, 1928, S. 241–245 (rruff.info [PDF; 188 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- Sigrid Furuseth, Arne Kjekshus: On the magnetic properties of CoSe2, NiS2 and NiSe2. In: Acta chemica scandinavia. Band 23, 1969, S. 2325–2334 (englisch, scispace.com [PDF; 589 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- Peter Bayliss: Crystal chemistry and crystallography of some minerals within the pyrite group. In: American Mineralogist. Band 74, 1989, S. 1168–1176 (englisch, rruff.geo.arizona.edu [PDF; 1,2 MB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Penroseit. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung

- David Barthelmy: Penroseite Mineral Data. In: webmineral.com. (englisch).

- IMA Database of Mineral Properties – Penroseite. In: rruff.info. RRUFF Project (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Penroseite. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Laurence N. Warr: IMA–CNMNC approved mineral symbols. In: Mineralogical Magazine. Band 85, 2021, S. 291–320, doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch, cambridge.org [PDF; 351 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- ↑ a b Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: July 2025. (PDF; 3,2 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Marco Pasero, Juli 2025, abgerufen am 29. Juli 2025 (englisch).

- ↑ a b c d e Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 104 (englisch).

- ↑ a b Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.

- ↑ a b Ernest H. Nickel, Monte C. Nichols: IMA/CNMNC List of Minerals 2009. (PDF; 1,9 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom am 29. Juli 2024; abgerufen am 30. Juli 2024 (englisch).

- ↑ a b c d e f g h i j k l Penroseite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (englisch, handbookofmineralogy.org [PDF; 49 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- ↑ a b Stefan Weiß: Pyrit-Systematik. Pyrit und Markasit: eine Großfamilie. In: Pyrit und Markasit. Das eiserne Überall-Mineral (= Christian Weise [Hrsg.]: extraLapis. Band 11). Christian Weise Verlag, 1996, ISBN 3-921656-38-9, ISSN 0945-8492, S. 7.

- ↑ a b Samuel G. Gordon: Penroseite and Trudellite: Two New Minerals. In: Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Band 77, 1925, S. 317–324 (englisch, rruff.info [PDF; 689 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- ↑ a b Penroseite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 29. Juli 2025 (englisch).

- ↑ a b W. Uytenbogaardt, Ernest Alexander, Julius Burke: Tables for Microscopic Identification of Ore Minerals. Courier Corporation, 1985, ISBN 0-486-64839-7, S. 23 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ a b J. W. Earley: Description and synthesis of the selenide minerals. In: The American Mineralogist. Band 35, Nr. 5–6, 1950, S. 360 (englisch, rruff.info [PDF; 1,9 MB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- ↑ Robert Herzenberg, Friedrich Ahlfeld: Blockit, ein neues seienerz aus Bolivien. In: Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Band 6, 1935, S. 277–279 (rruff.info [PDF; 217 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- ↑ a b F. A. Bannister, Max H. Hey: The identity of penroseite and blockite. In: American Mineralogist. Band 22, Nr. 5, 1937, S. 319–324 (englisch, rruff.info [PDF; 410 kB; abgerufen am 29. Juli 2025]).

- ↑ a b Helmut Schröcke, Karl-Ludwig Weiner: Mineralogie. Ein Lehrbuch auf systematischer Grundlage. de Gruyter, Berlin; New York 1981, ISBN 3-11-006823-0, S. 253.

- ↑ Friedrich Klockmann: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. Hrsg.: Paul Ramdohr, Hugo Strunz. 16. Auflage. Enke, Stuttgart 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 459 (Erstausgabe: 1891).

- ↑ Paul Ramdohr: Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen. 4., bearbeitete und erweiterte Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1975, S. 877, 1218.

- ↑ a b c Fundortliste für Laurit beim Mineralienatlas (deutsch) und bei Mindat (englisch), abgerufen am 29. Juli 2025.